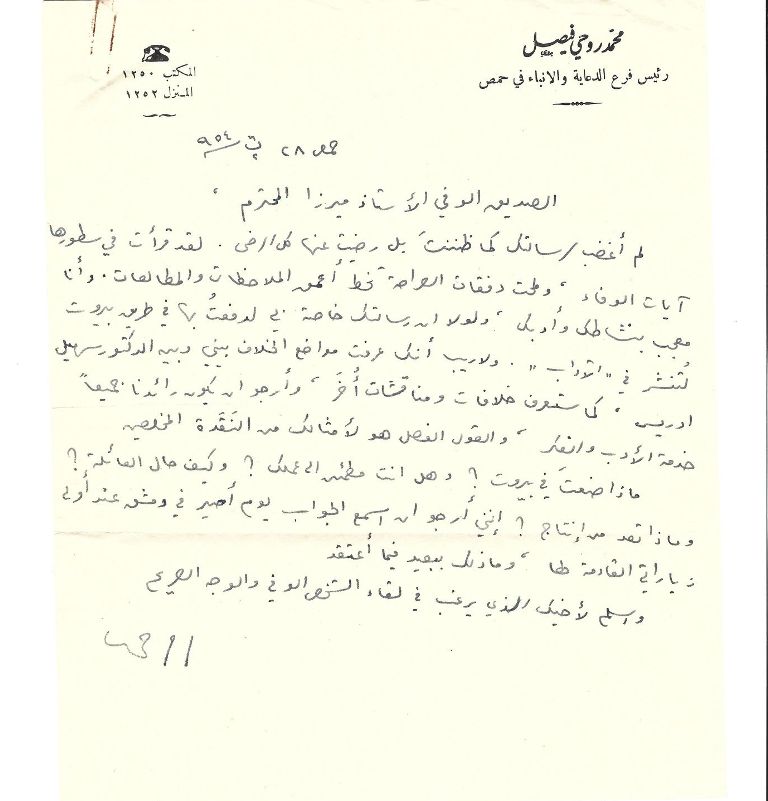

رسالة إلى ومن “روحي فيصل”

رسالة إلى: “عادل الغضبان”

رسالة إلى: الدكتور “أمين رُوَيحة”

رسالة إلى مجلّة “الرّسالة”

من وإلى “ميخائيل نعيمه”

رسائل من وإلى “ميخائيل نعيمه”

من “ميخائيل نعيمه”

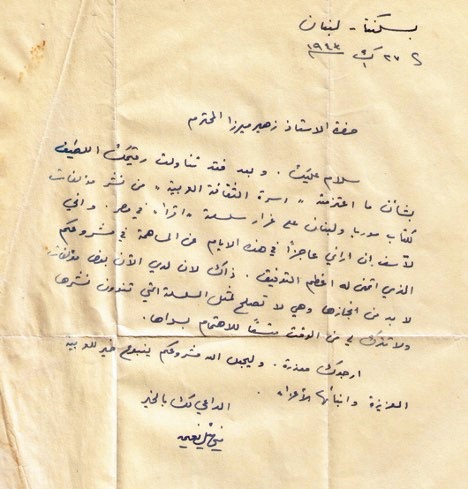

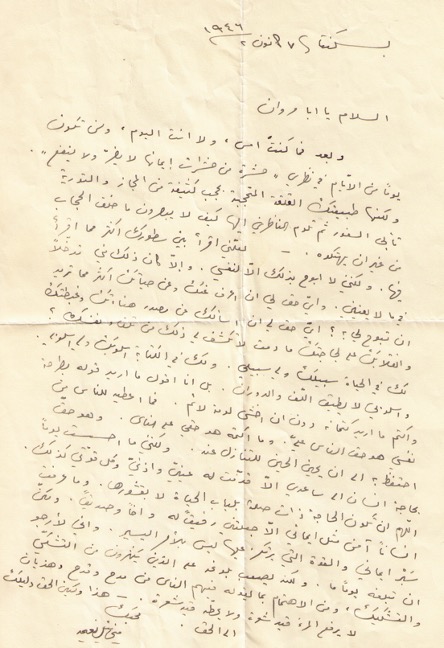

بسكنتا – لبنان

27 ك1، 1943

حضرة الأستاذ زهير ميرزا المحترم

سلامٌ عليك، وبعد فقد تناولتُ رُقَيمكَ اللّطيف بشأن ما اعتزمتْه “أسرة الثقافة العربيّة” من نشر مؤلَّفات لكُتّاب سوريا ولبنان على غرار سلسلة “اقرأ” في مصر. وإني لآسفٌ إنْ أراني عاجزاً في هذه الأيام عن المساهمة في مشروعكم الذي أتمنى له أعظم التوفيق. ذاك لأنَّ لديَّ الآن بعض مؤلَّفاتٍ لا بُدَّ من إنجازها وهي لا تصلح لمثل السلسلة التي تنوون نشرها ولا تترك لي من الوقت متَّسعاً للاهتمام بسواها.

أرجوك معذرةً. وليجعل الله مشروعكم ينبوع خيرٍ للعربيّة العزيزة وأبنائها الأعزّاء.

الدّاعي لك بالخير

ميخائيل نعيمه

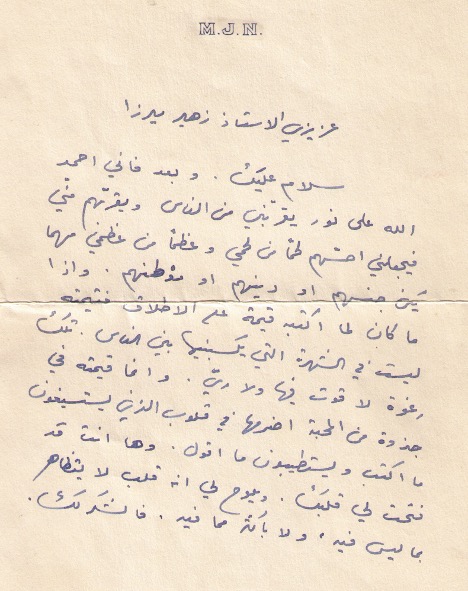

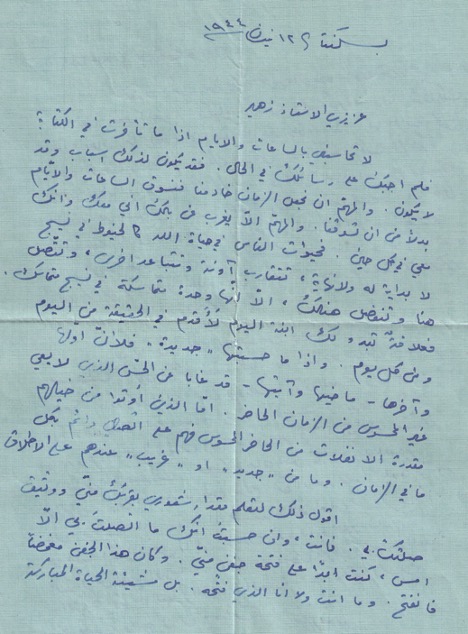

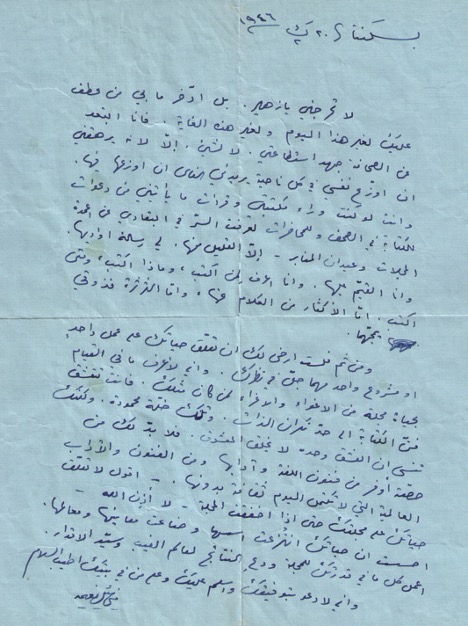

بسكنتا 9 شباط 1944

عزيزي الأستاذ زهير ميرزا

سلامٌ عليك. وبعدُ فإني أحمد الله على نورٍ يقرّبني من الناس ويقرّبهم مني فيجعلني أحسُّهم لحماً من لحمي وعظماً من عظمي مهما يكن جنسُهم أو دينُهم أو موطنُهم. وإذا ما كان لما أكتبه قيمة على الإطلاق فقيمتُه ليستْ في الشُّهرة التي يُكسبُنيها بين الناس. تلك رغوةٌ لا قوتَ فيها ولا رِيّ. وإنَّما قيمتُه في جذوةٍ من المحبّة أضرِمُها في قلوب الذين يستسيغون ما أكتبُ ويستطيبون ما أقول. وها أنتَ قد فتحتَ لي قلبك، ويلوح لي أنَّه قلبٌ لا يتظاهر بما ليس فيه، ولا بأكثر ممّا فيه. فالشُّكر لك.

إنَّ عالمنا عالمٌ محمومٌ مهذار؛ فمن محمومٍ بحُمَّى الكسْب، ومن محمومٍ بحُمَّى السّلطة، أو حمَّى الشُّهرة، أو العظَمة، أو الشّهوة الجنسيّة، أو الدّرس والتّحصيل، إلى ما هنالك من شهَعواتٍ لا يخمد لها أوار. وكلٌّ يَهذي بما في قلبه. أمّا المحمومون بحُمَّى الشّوق إلى الخلاص من حُمّايات الأرض وهذَيانها فما أقلَّهم. وإني لأرجو أن تكون حُمّاكَ من النوع الأخير.

هذا وتقبَّل يا أخي أخلص تمنياتي وأصدق دُعائي.

ميخائيل نعيمه

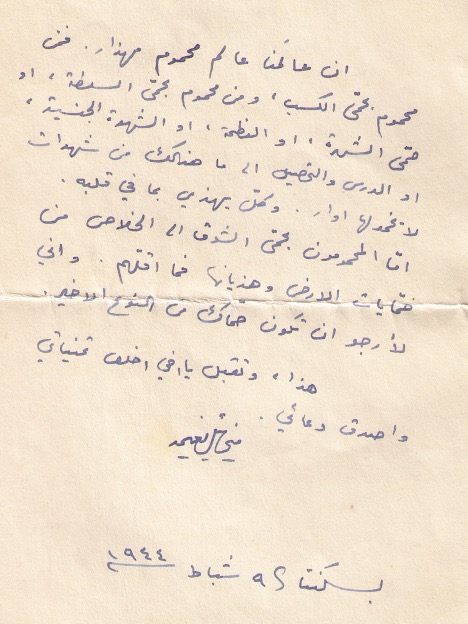

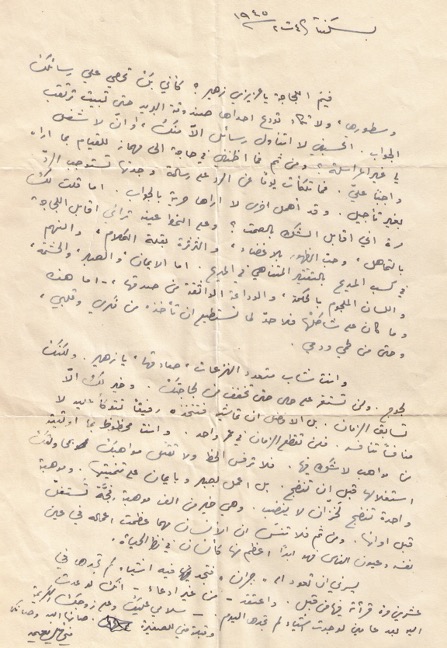

بسكنتا، 25 آذار 1944

عزيزي الأستاذ زهير

عندي كتابٌ جديد لم يُنشَر بعد أسميته “كَرْمٌ على درب”. وهو كنايةٌ عن مجموعةِ شذورٍ وأمثال، منها الشّذرة الآتية: “كلّما وضعتُ يدي في يدٍ ما لمستُها من قبل قلتُ “تباركَ الله! فتحٌ جديدٌ وكنزٌ لا نفادَ له.” وأنا، وإنْ كنتُ لم ألمسْ يدَكَ بيدي إلى الآن، أشعر أنَّ لي فيكَ فتحاً جديداً وكنزاً لا نفادَ له. ففي رسائلك إليَّ حرارةٌ قُدسيّة لا أريد أن أعتقدها منبعثةً من إعجابك بشخصي، بل من إيمانك الحيّ بالحقِّ المُتجلي فينا بدرجاتٍ تتفاوتُ بنسبة فَهْمِنا له وانجذابنا إليه.

…..

تسألني عن علاقتي بجبران وإلى أيّة درجةٍ من درجاتِ سُلَّم المشاعر الصوفيّة تنتسب. وأنا ـ بصرف النظر عن مراتب إخواننا الصوفيين – أجيبُك أنّها كانتْ أخوّةً صادقةً قائمةً على وفاءٍ متبادل، واتجاهٍ روحيٍّ متماثلٍ، ونزعاتٍ أدبيّةٍ وفنيّةٍ متجانسة. ولكنّها ما ملأت حياتي إلى حدّ أن لا تترك متّسعاً لسواها. بل إنني أستضيقُ قلبي إذا هو لم يتّسع لكلِّ قلب، وفكري إذا هو لم يتّسع لكلِّ فِكْر. ولا أرضى لنفسي أن تكون جدولاً أو نهراً حتى ولا بحراً بل أوقيانوساً.

أرجو أن تُوفَّق إلى نشر مسرحيّتك “مصرَعُ المثّال” وأنْ يُسعدني الحظُّ بتلاوتها.

وعليك وعلى زوجك الكريمة وشقيقاتك اللطيفات السّلام من

مُحبِّك

ميخائيل نعيمه

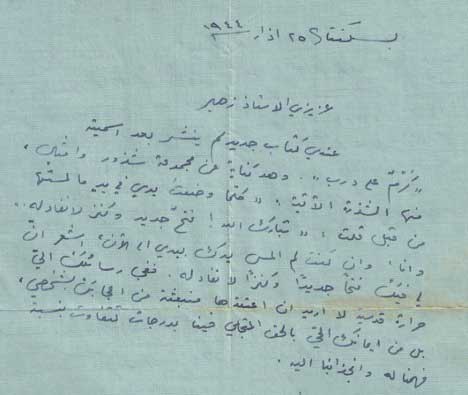

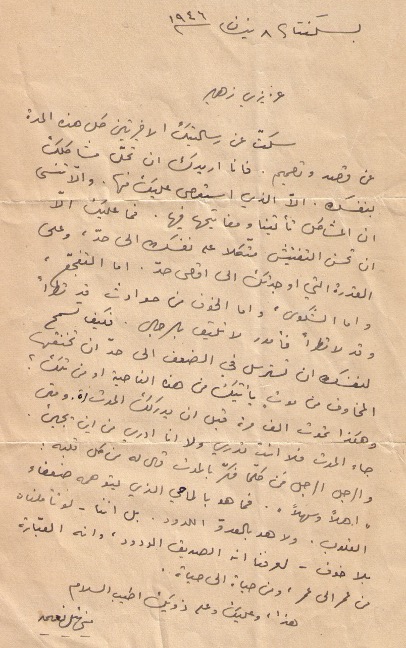

بسكنتا، 12 نيسان 1944

عزيزي الأستاذ زهير

لا تحاسبني بالسّاعات والأيّام إذا ما تأخَّرتُ في الكتابة فلم أُجِبْك على رسائلك في الحال. فقد يكون لذلك أسبابٌ وقد لا يكون. والمهمُّ أن نجعل الزّمن خادمنا فنسوق السّاعات والأيام بدلاً من أن تسوقنا. والمهمُّ ألّا يغرب عن بالك أني معك وأنك معي في كلّ حين. فحيوات الناس كالخيوط في نسيجٍ لا بداية له ولا نهاية؛ تتقارب آونةً وتتباعد أخرى، وتتّصل هنا وتنفصل هنالك، إلّا أنَّها وحدةٌ متماسكةٌ في نسيجٍ متماسك. فعلاقةٌ تبدو لك ابنة اليوم لَأقدمُ في الحقيقة من اليوم ومن كلِّ يوم. وإذا ما حسِبتَها “جديدة” فلأنَّ أوَّلَها وآخرها – ماضيها وآتيها – قد غابا عن الحسِّ الذي لا يعي غير المحسوس من الزمان الحاضر. أمّا الذين أوتوا من خيالهم مقدرةَ الانفلات من الحاضر المحسوس فهم على اتصالٍ دائمٍ بكل ما في الزمان. وما من “جديدٍ” أو “غريبٍ” عندهم على الإطلاق.

أقولُ ذلك لتعلمَ مقدار شعوري بقُربك منّي ووثيق صلتك بي. فأنت، وإن حسِبتَ أنك ما اتصلتَ بي إلّا أمس، كنتَ أبداً على فتحة جفنٍ منّي. وكان هذا الجفن مُغمضاً فانفتح. وما أنت ولا أنا الذي فتحه. بل مشيئة الحياة المباركة العاملة في جَفنك وجَفني.

تقولُ إنك ممَّن يقرأون بين السُّطور – وما أقلَّ ما هم! وإنَّك إذ تقرأ تُعير المُفردات وكيفيّة رصفِها أهميةً كبيرة. وأنا أقول لك: نعمّا، نعمّا! فما الكلام في اعتقادي غير رغوة الفكر. أمّا الزّبدة فمحجوبةٌ خلف الحروف والمقاطع. ولكنْ للشكل الذي تتَّخذه تلك الرَّغوة أهميةٌ عظيمةٌ في الوصول إلى الزّبدة. والفنُّ ليس أكثر من تطبيق الظواهر على البواطن وإبراز غير المحسوس في أكسيةٍ محسوسة. أمّا الجمال فالتناسق ما بين اللّابس واللّباس. فلا عجب، وأنت الموسيقيُّ والشاعر والمحبُّ أن تفتش في الكلمات عن أنغامها وألوانها والعواطف التي تتماوج في شطآنها علاوةً عن معانيها. أفلا توسَّعتَ فأخبرتني زيادةً عن موسيقاك وعن شعرك؟

لا تيأسنَّ يا أخي ولا تيأسنّ قرينتُك الحسّاسة من أمر مسرحيّتك. فهي إنْ تكن معدّةً للحياة فلا أنتَ ولا سواك يستطيع دفنَها. وقد يكون آنُ أوانِ ظهورها ما آنَ بعد. وقد يكون أنَّ “القابلة” التي رجوتَ أن يكون ظهورها عن يدها ما كانتْ قابلةً ماهرة، أو كانتْ من القابلات اللواتي ما تعوّدن استقبال مواليد من نوع مولودك. ففي كلِّ حال ليس ما يدعو إلى الدّمع والتحرُّق. ومن أصدق ما قيل قولهم إنَّ الأمور مرهونةٌ بأوقاتها. ونحن لو شئنا لما استطعنا أن نستقدمَها لحظةً أو أن نستأخرَها لحظة. فما علينا إلّا أن نعمل ما نحن مؤمنون بخيره لنا وللغير تاركين النتائج لمَنْ يعرف الأسباب. ومَنْ مِنَ الناس يعرف الأسباب البعيدة والقريبة ليحكم على النتائج القريبة أو البعيدة!

– وليكن السّلام في قلبك وقلب كلِّ مَنْ في بيتك.

ميخائيل نعيمه

بسكنتا، 4 ت2 / 1945

فيمَ اللّجاجة يا عزيزي زهير؟ كأنّي بك تُحصي عليَّ رسائلك وسطورها، ولا تكاد تُودِع إحداها صندوق البريد حتى تبيتَ ترتقب الجواب. أتحسبُني لا أتناول رسائلَ إلّا منك، أو أنْ لا شغلَ لي غير المراسلة؟ ومن ثمَّ فلا أظنُّني في حاجةٍ إلى مهمازٍ للقيام بما أراه واجباً عليّ. فما تلكّأت يوماً في الردّ على رسالة وجدتُها تستوجب الردّ بغير تأجيل. وقد أهمِلُ أخرى لا أراها حريّةً بالجواب. أما قلتُ لك مرّةً إني أقابل الشكَّ بالصّمت؟ وعلى النّمط عينِه تراني أقابل اللّجاجةَ بالتماهل، وحبَّ الظهور بالإغضاء، والثرثرة بقلّة الكلام، والنَّهَم في كسب المديح بالتقصير المُتناهي في المديح. أمّا الإيمان، والصّبر، والحشمة، واللسان الملجوم بالحكمة، والوداعة الواثقة من صدقها، – أمّا هذه وما كان على شاكلتها فلا حدَّ لما تستطيع أن تأخذه من فكري وقلبي، وحتى من لحمي ودمي.

وأنت شابٌّ متعدِّدُ النَّزَعات، صادقُها، يا زهير. ولكنَّك لجوج. ولن تستقرَّ على حال حتى تُخفِّف من لجاجتك. وخيرٌ لك ألّا تسابق الزمان؛ بل الأفضل أن تماشيَه فتتَّخذه رفيقاً تتوكّأ عليه لا منافساً تنافسه. فلن تقطع الزمان في عمرٍ واحد. وأنت محظوظٌ بما أوتيتَه من مواهبَ لا شكَّ فيها. فلا ترفس الحظَّ ولا تقتلْ مواهبَك بمحاولتك استغلالها قبل أن تنضج. بل اعملْ بصبرٍ وبإيمانٍ على تنميتها. وموهبةٌ واحدةٌ تنضج لَخزّانٌ لا ينضب. وهي خيرٌ من ألف موهبةٍ فجّةٍ تُستَغلُّ قبل أوانها. ومن ثمَّ فلا تنسَ أنَّ الإنسان مهما عظُمَتْ أعمالُه في عين نفسه وعيون الناس فهو أبداً أعظم منها كإنسان في نظر الحياة.

يسرُّني أن تعود إلى “جبران” فتجد فيه أشياء لم تجدْها في عشرين مرّةٍ قرأتَه فيها من قبل. وأعتقد – من غير ادِّعاء – أنك لو عدتَ إليه بعد عامين لوجدتَ أشياءَ لم تجدها اليوم.

سلامي عليك وعلى زوجك الكريمة وقبلةٌ مني للصغيرة صانَها الله وصانكما.

ميخائيل نعيمه

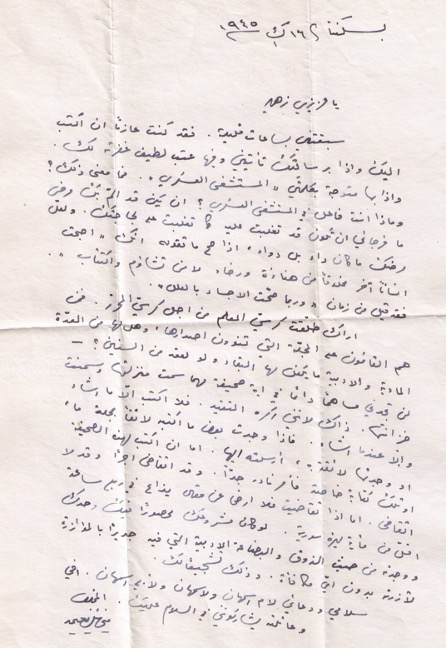

بسكنتا، 16 ك 1، 1945

يا عزيزي زهير

سبقتَني بساعاتٍ قليلة. فقد كنتُ عازماً أن أكتب إليك وإذا برسالتك تأتيني وفيها عتبٌ لطيف غفرتُه لك. وإذا بها متوَّجة بكلمتَي “المستشفى العسكريّ” فما معنى ذلك؟ وماذا أنتَ فاعلٌ في المستشفى العسكريّ؟ إنْ يكن قد ألمَّ بك مرضٌ فرجائي أن تكون قد تغلَّبتَ عليه وتغلَّبتَ على لَجاجتك. ولعلَّ مرضك ما كان داءً بك بل دواء إذا صحَّ ما تقولُه إنك “أصبحتَ إنساناً آخر مخلوقاً من هناءةٍ ورخاءٍ لا من تشاؤمٍ واكتئاب”. وقد قيل من زمان “وربما صحَّت الأجساد بالعِلل”.

أراك طلّقتَ كرسيّ المعلِّم من أجل كرسيّ المحرِّر. فمَنْ هم القائمون على المجلّة التي تنوون إصدارها، وهل لها من العدّة الماديّة والأدبيّة ما يمكن لها البقاء ولو لعَقْدٍ من السّنين؟ –

لن تجدني مُساهماً دائماً في أيِّ صحيفةٍ مهما سمَتْ منزلتُها وسمُنَتْ خزانتُها. ذاك لأنني أكره التقيُّد. فلا أكتب إلّا ما أشاء وإلّا عندما أشاء. فإذا وجدتُ بعض ما أكتبه لائقاً بمجلةٍ ما، أو وجدتها لائقةً به، أرسلتُها إليها. أمّا أن أكتب لهذه الصّحيفة أو تلك كتابةً خاصّةً فأمرٌ نادرٌ جداً. وقد أتقاضى أجراً وقد لا أتقاضى. أمّا إذا تقاضيتُ فلا أرضى عن مقالٍ يُذاع في ربع ساعة أقلّ من مائة ليرةٍ سوريّة. لو كان مشروعُكَ محصوراً فيك وحدك، ووجدته من حيث الذّوق والبضاعة الأدبيّة التي فيه جديراً بالمؤازرة لآزرتُه بدون أيّ مكافأة، وذلك تشجيعاً لك.

سلامي ودعائي لك، أخي وعائلته يشاركونني في السّلام عليك.

المُخلِص

ميخائيل نعيمه

بسكنتا، 7 كانون 2، 1946

السّلام يا أبا مروان

وبعدُ فما كنتَ أمس، ولا أنتَ اليوم، ولن تكون يوماً من الأيام في نظري “حشرة من حشراتٍ إيمانُها لا يضرُّ ولا ينفع”. ولكنَّها طبيعتُك القلِقة المُتحجِّبة بحُجُبٍ كثيفةٍ من المَجاز والتورية، تأبى السّفور ثمَّ تلوم الناظرين إليها كيف لا يُبصرون ما خلف الحجاب من غير أن يهتكوه.

لعلّني أقرأ بين سطورك أكثر مما أقرأ فيها، ولكنني لا أبوح بذلك إلّا لنفسي، وإلّا كان ذلك مني تدخُّلاً فيما لا يعنيني. وأيّ حقٍّ لي أن أعرف عنك وعن حياتك أكثر ممّا تريد أن تبوح لي به؟ أيّ حقٍّ لي أن أسألك عن مصدر هناءتك وغبطتك وانقلابك على لجاجتك ما دمتَ لا تكشف لي ذلك من تلقاء نفسك؟ لك في الحياة سبيلُك ولي سبيلي. ولك في الكتابة أسلوبُك ولي أسلوبي، وأسلوبي لا يطيق اللّف والدوران؛ بل أنا أقول ما أريد قوله بصراحة وأكتم ما أريد كتمانه دون أن أخشى لومة لائم. فما أعطيه للناس من نفسي هو حقُّ الناس عليّ. وما أكتمه هو حقّي على الناس، وهو حقٌّ أحتفظ به إلى أن يحين الحين للتنازل عنه. ولكنني ما أحسستُ يوماً بحاجة إنسانٍ إلى ساعدي إلّا قدَّمتُ له عينيَّ وأذنيَّ وكلَّ قوتي كذلك. اللّهمَّ أن تكون الحاجة ذات صلةٍ بلباب الحياة لا بقشورها. وما عرفتُ إنساناً آمنَ مثل إيماني إلّا جعلتني رفيقاً له وأخاً وصديقاً. ولكنّ سَبْر إيماني والقوة التي يرتكز عليها ليس بالأمر اليسير ـ وإني لأرجو أن تبلغَه يوماً ما ـ ولكنه يصعب بلوغَه على الذين يُكثرون التشكّي والتّشكيك، ومن الاهتمام بما يقوله فيهم الناس من مدْحٍ وقدْحٍ وهذَيانٍ لا يرفع المرء قيد شعرة ولا يحطُّه قيد شعرة.

– هذا، وليكن الحقُّ دليلك إلى الحقِّ.

. مُحبُّكَ

ميخائيل نعيمه

بسكنتا، 20 ك 2، 1946

لا تحرجني يا زهير، بل ادَّخرْ ما بي من عطْفٍ عليك لغير هذا اليوم ولغير هذه الغاية. فأنا أبتعد عن الصّحافة جَهْدَ استطاعتي، لا لشيءٍ إلّا لأنه يُرهقُني أنْ أوزِّع نفسي في كلِّ ناحيةٍ يُريدني الناس أن أوزِّعَها فيها. وأنتَ لو كنتَ وراء مكتبتي وقرأتَ ما يأتيني من دعواتٍ للكتابة في الصُّحف وللمحاضرات لعرفتَ السرَّ في ابتعادي عن أعمدة المجلّات وعيدان المنابر – إلّا القليل منها. لي رسالةٌ أؤدّيها، وأنا القيّمُ عليها، وأنا أعرف لمَنْ أكتب، وماذا أكتب، ومتى أكتب. أمّا الإكثار من الكلام عنها، وأمّا الثرثرة فذوقي يمجّهما.

ومن ثمَّ فلستُ أرضى لك أنْ تُعلِّق حياتك على عملٍ واحدٍ أو مشروعٍ واحدٍ مهما جلَّ في نظرك. وإني لأعرف ما في القيام بحياة مجلة من الإغواء والإغراء لمَنْ كان مثلك. فأنت تتعشَّق فنَّ الكتابة إلى حدِّ نكران الذّات ـ وتلك خِلَّةٌ محمودةٌ ـ ولكنك تنسى أنَّ العشق وحده لا يخلق المعشوق. فلا بدّ لك من حصّةٍ أوفر من فنون اللغة وآدابها، ومن الفنون والآداب العالمية، التي لا تكتمل اليوم ثقافةٌ بدونها.

أقول لا تُعلِّقْ حياتك على مجلَّتك حتى إذا أخفقت المجلة – لا أذن الله – أحسستَ أن حياتك انتُزِعتْ أسسُها وضاعتْ معانيها ومعالمها. اعمل كل ما في قدرتك للمجلة ودعِ النتائج لعالِم الغيب وسيّد الأقدار.

وإني لأدعو بتوفيقك وأسلِّم عليك وعلى مَنْ في بيتك أطيب السّلام.

ميخائيل نعيمه

بسكنتا، 8 نيسان 1946

عزيزي زهير

سكتُّ عن رسالتيك الأخيرتين كلَّ هذه المدّة عن قصْدٍ وتصميم. فأنا أريدك أن تحلَّ مشاكلك بنفسك، إلّا الذي استعصى عليك منها. وألّا تنسى أنَّ المشاكل تأتينا ومفاتيحُها فيها. فما عليك إلّا أنْ تُحسِنَ التفتيش مُتّكلاً على نفسك إلى حدّ، وعلى القُدرةِ التي أوجدَتْك إلى أقصى حدّ. أمّا التفجُّع، وأمّا الشّكوى، وأمّا الخوف من حوادث ـ قد تطرأ وقد لا تطرأ ـ فأمورٌ لا تليق بالرّجال. فكيف تسمح لنفسك أن تسترسل في الضّعف إلى حدّ أنْ تخنقها المخاوف من موتٍ يأتيك من هذه الناحية أو من تلك؟ وهكذا تموتُ ألف مرّةٍ قبل أن يدركك الموت مرّة. ومتى جاء الموت فلا أنت تدري ولا أنا أدري من أين يجيء، والرجل الرجل مَنْ كلّما فكّر بالموت قال له من كلِّ قلبه: “أهلاً وسهلاً”. فما هو بالماحي الذي يتوهَّمُه ضعفاء القلوب. ولا هو بالعدوِّ اللّدود. بل إنَّنا – لو تأمَّلناه بلا خوفٍ – لعرفنا أنَّه الصديقُ الودود، وأنَّه العبّارةُ من عُمْرٍ إلى عُمْر، ومن حياةٍ إلى حياة.

هذا وعليك وعلى ذويك أطيب السّلام

ميخائيل نعيمه

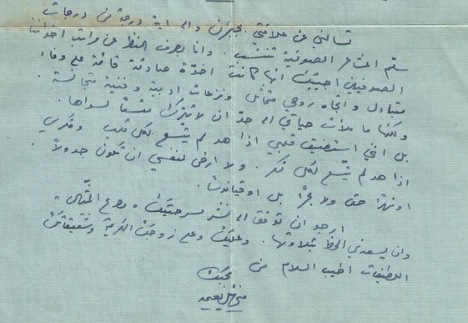

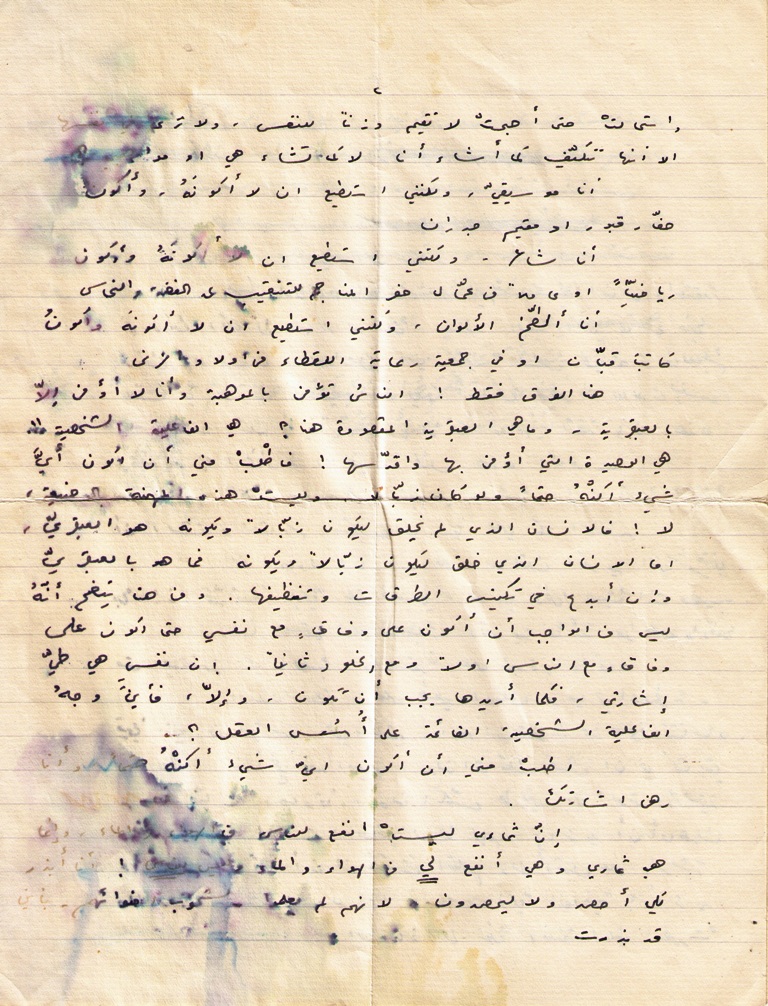

إلى “ميخائيل نعيمه”

دمشق 1944/6/10

شركسية – تغالبة – 187

سيّدي الأستاذ،

مهما حاول الإنسان أن يُلِمَّ بخبيئة الناس واعتقدَ في ذلك الكمالَ فإنَّه لاشكَّ يفتقد البيئة التي عاش فيها ذلك الإنسان والعواملَ التي كَيّفتْ شكل حياته. فالعالِمُ النفسانيُّ ـ لا شكَّ ـ يستطيع أن يضعَ أوائل خطوط حالات النفس! ولا شكَّ أيضاً ليس بالواثق تمام الثقة أنَّ هذه الخطوط هي الخطوط الأخيرة لمثل هذه الحالات.

صحَّتي، لله الحمد، بتقدُّمٍ مستمرٍّ وإنْ كنتُ أعتقدُ أنَّ الشتاء القادم سيكون قاسياً عليّ كما البشر.

لن أحاول أن أردَّ على رسالتك الكريمة التي شرَّفتني بها إذ تحدّثتَ إليَّ عن نفسي، لأنني مخطئٌ حيثُ أنتَ مُصيب.

سأستمع إلى نصيحتك الكريمة فأئد مواهبي وأدفنها حتى يستقيمَ لي الصبر وأستقرَّ على نبرةٍ واتّجاه.

أرسلتُ لك – على طبعي القلق وحياتي المضطربة – رُقيماً فيه من اليأس شيءٌ كثير، أرجو أن تضربَ عنه صَفْحاً وتتناساه.

لن أطمح بعد اليوم، ولن أتركك تحسُّ أنَّ في كتابتي روحاً جيّاشاً وصادقاً، ولن أتلمَّس طريقي بين الوتر والرّيشة والقلم ـ يا سيّدي الأستاذ ـ لأنني لستُ لهم. أتريد أن أعاهدك وأقسم بك لك أنْ لن أمَسَّ القلم ولن أُقبِل على الرّيشة والوتر؟ لا الآن ولا إذا ما عادتْ إليَّ العافية؟ أتريد ذلك؟ إنَّني ـ يا سيّدي الأستاذ ـ من تلك الفئة التي انصهرتْ واستحالتْ حتى أصبحتْ لا تُقيم وزناً للنفس، ولا ترى في نفسها إلّا أنها تتكيَّف كما أشاءُ أنا لا كما تشاء هي أو مواهبي؟

أنا موسيقيٌ، ولكنني أستطيع أن لا أكونَهُ، وأكونُ حفّار قبورٍ أو مُقيم جدران.

أنا شاعرٌ، ولكنني أستطيع أن لا أكونَه، وأكونُ رياضيّاً أو عاملاً من عمّال حفر المناجم للتنقيب عن الفضَّة والنُّحاس.

أنا ألطِّخُ الألوان، ولكنني أستطيع أن لا أكونَه، وأكون كاتب قبّانٍ أو في جمعية رعاية اللُّقَطاء من أولاد الزّنى.

هنا الفرقُ فقط! النّاسُ تؤمن بالموهبة وأنا لا أؤمنُ إلّا بالعبقريّة، وما هي العبقريّة المقصودة هنا، هي الفاعليّة الشخصيّة!! هي الوحيدة التي أؤمن بها وأقدّسُها! فاطلبْ مني أن أكونَ أيَّ شيء أكنْهُ حتماً ولو كان زبّالاً.. وليستْ هذه المهنة بالوضيعة، لا! فالإنسان الذي لم يُخلَق ليكون زبّالاً ويكونه هو العبقريُّ، أمّا الإنسان الذي خُلق ليكون زبّالاً ويكونه فما هو بالعبقريّ وإنْ أبدع في تكنيس الطُّرُقات وتنظيفها. ومن هنا يتَّضح أنّهُ ليس من الواجب أن أكون على وفاقٍ مع نفسي حتى أكون على وفاقٍ مع الناس أوّلاً ومع الخلود ثانياً. إنَّ نفسي هي طيُّ إشارتي، فكما أريدُها يجب أن تكون. وإلّا، فأينَ وجهُ الفاعليّة الشخصيّة القائمة على أسس العقل؟

اطلبْ منّي أن أكون أيَّ شيءٍ أكنه حتماً، وأنا رهنُ إشارتك.

إنَّ ثماري ليستْ أنفع للنّاس من الهواء والماء، وإنَّما هي ثماري وهي أنفع لي من الهواء والماء و ليس للنّاس ! لكي أحصد ولا ليحصدون، لأنهم لم يعلموا ـ لشحوب أضوائهم ـ بأنني قد بذرتُ.

أنتَ تعتقدُ ـ يا سيّدي الأستاذ ـ أنَّ ما قاله الطبيب – ومتى كان الطبيب معصوماً عن الخطأ؟ – لا يبعث على مثل القنوط الذي يشيع في سطور كتابي الأخير إليك. وهذا حقُّ فيما لو كان القنوط هو نتيجةً أو بالأصحّ هو النتيجة الوحيدة لقول الطبيب – الذي ليس فقط طِبُّه معصوماً عن الخطأ بل هو غارقٌ في حمأة الخطأ -.

إنَّ القنوط وهذه اللّجاجة التي تشويني شيّاً ـ يا سيّدي الأستاذ ـ هما نتيجةٌ لعوامل عدّةٍ تكاتفتْ واتّحدتْ لكي أصبح في مثل الحالة التي أنا فيها الآن. أنت تعيش في بُرجك العاجيّ لا تحملُ من هموم الحياة إلّا اسمها، ولو حاولتُ أن أعرض أمام عينيك بعضاً من اللوحات التي تمثّلني في بعض تلك العوامل لأشفقتَ على نفسك لأنك طلبتَ إليَّ أن أخبرك عنها؛ فاستشرْ نفسك…

حكمتَ عليَّ من خلال قصيدةٍ واحدة، وقد كنتُ أرجو لو طلبتَ إليَّ أن أسوق إليك بعضاً من شِعري “قد” ترى بعدها أنَّ عدم استقرار النّبرة والاتّجاه هو السّمة الخاصّة بشِعري.

تباركَ مَنْ قال:

“وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم؛ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ”

المُخلِص زهير