” صرَّ درّ ” الشاعر الراثي

رثاء أحمد شوقي

أحمد شوقي

حول نشأة رسالة الغفران

الأدب و المجتمع

بول فاليري

———

“رسالة الحِجَاب” للجاحظ

——-

أحمد شوقي 1870 – 1932

دراسة : زهير ميرزا بتاريخ 1951/8/31

ولد أحمد شوقي في القاهرة سنة 1870 ، وأصلُه من جهة أبيه عربيٌّ ، ومن جهة أمه تركيّ .

وقد نشأ شوقي نشأة علمية فدرس في صغره ، ولما استوى شاباً أرسله الخديوي ( توفيق ) إلى فرنسا لإتمام علومه سنة 1887 ، فأقام في (مونتبيليه) سنتين ، ثم توجه إلى باريس وأقام بها سنتين عاد بعدهما إلى مصر يحمل إجازة في الحقوق ، فعُيِّنَ في القصر ؛ ثم أرسله الخديوي (عباس) إلى جنيف مندوباً عن مصر إلى مؤتمر المستشرقين عام 1894 ، فلما عاد منها جعله شاعره الخاص ورئيساً لقلم الترجمة في حاشيته ،

وكان شوقي يفخر بذلك إذ يقول :

شاعرُ الأميرِ وما بالقليلِ ذا التعب

حتى إذا قامت الحرب العالمية الأولى على قدمٍ وساق، أُبعِدَ شوقي عن مصر سنة 1914 ، فاختار بلاد الأندلس ، وهي التي صقلتْ شعره وفجَّرتْ ينابيع شاعريته ؛ فهذا الإنسان الذي ترك مصر وهو شاعر الأمير ليعود إليها سنة 1918 وهو شاعر الأمة والشعب .

وانصرف بعد عودته من الأندلس إلى الشعر يعالجه في جميع أغراضه ويشارك الأمة العربية في أفراحها وأتراحها . وفي ذلك يقول :

كان شعري الغناءَ في فرحِ الشرْ قِ وكان العزاءَ في أحزانه

وقد لقبَّه الأدباء آنذاك بأمير الشعراء ، إلى أن كانت سنة 1927 – في شباط منها – إذ تقرّر الحكومة المصرية الاحتفال بتسميته أمير الشعراء : فيُبايَع على هذا اللقب في مهرجان كبير كان من شعرائه الشاعر الكبير حافظ ابراهيم الذي قال له :

أميرُ القوافي قد أتيتُ مبايعاً وهذي وفودُ الشرقِ قد بايعتْ معي !!!

وكانت أخصب أيام إنتاجه السنوات الأخيرة من حياته ؛ إذ وضع التمثيليات الشعرية كـ ( مجنون ليلى ، ومصرع كليوباترة ، وعنترة ، وقمبيز ).

وانتهت هذه الحياة الخصبة المنتجة يوم 14 تشرين الثاني سنة 1932، ففقد العرب بفقده شاعرهم الكبير الذي أمسك بآلة الشعر فغنَّى على أوتارها أخلد الألحان وأسمى آيات البيان .

إذا ذُكرَ شوقي فإنما يُذكَر الشاعر الذي أعاد إلى الشعر وجوده وكيانه وقيمته بعد أن غفا غفوةً طويلةً كان خلالها مريضاً عليلاً….

وقد رُزِقَ شوقي روحاً شعريةً ساميةً ، ولكنه تعهَّدها بالعناية والتربية، وأنماها بالدراسة والمطالعة والجدِّ والتمرين .

وثقافة شوقي مزيجٌ من شرقيةٍ تبحَّرَ فيها وعرفَ سرَّ أسرارِها ، ومن غربته نهلَ من مَعينها واستقى من ينبوعها ؛ وكان من أثر هذا الاختلاط أن دخل الشعر الروائي التمثيلي ميدان الأدب العربي فعزّز أغراضه بهذا الغرض الجديد .

ويمكن أن ننظر إلى شوقي من خلال فترتين كبيرتين : أما الفترة الأولى فهي ما قبل نفيه إلى بلاد الأندلس ؛ وخلال هذه الفترة كان مُقلِّداً ومُعارضاً القدماء في أساليبهم وشعرهم وأغراضهم وقصائدهم ، وكان شاعر الأمير الخاص .

أما الفترة الثانية فهي ما بعد عودته من الأندلس ، وتتميز هذه الفترة بمحاولة شوقي الانفراد بنفسه والتميُّز بأسلوبٍ خاص ، كان نتيجةً لتمرّسه الطويل بالشعر؛ فلما ملكَ أداتَه وأصبح طوع يديه أرسله في الحوار الشِّعري الذي جاء على شاكلة تمثيليات احتلت المكان اللائق بها في صدر الأدب العربي.

ويحلِّقُ شوقي حين يذكر مجد الإسلام وغابر أيام مصر ، فيجاريَ الفحول من الشعراء القُدامى .

أما أغراض شعره ؛ فقد نظم في أكثر الأغراض المعروفة كالمديح والوصف والغزل ، إلا أنه أضاف اليها وصف الأشياء الحديثة كالسيارة والطيارة والكهرباء ، كما نظم في السياسة وتقلُّباتها والاجتماع والتاريخ والحكمة والرثاء.

والحكمة لدى شوقي تتناول الأمم وحياتها ، والشعوب وأخلاقها أكثر من أن تهتم بالفرد وسلوكه.

ولا يفوتنا أن نذكر أن شوقي قد أحدث في العربية هذه القصة الصغيرة التي قلَّدَ فيها لا فونتين ، أو تأثّر خطى كليلة ودمنة.

وأميز ميزات شعره السهولة والعذوبة ، تلك العذوبة التي تنساب في كل لفظة من ألفاظه ، فكأنَّ اللغة كالعجينة بين يديه يكيّفها كيفما يشاء، وكيفما اتفق له حتى يقولها على الشكل الذي يريده ويستسيغه .

إلا أنَّ الميزة التي تجعله في صفٍّ وحده دون جميع الشعراء ؛ إنما هي هذه التمثيليات الرائعة التي تُعتبَر فتحاً جديداً في الأدب العربي لم يقلِّد فيه أحداً ممن سبقه .

هل تُرانا بعد هذا بحاجة إلى تلخيص حياته وشاعريته بكلمة واحدة ؟ … وإنْ كان لابدَّ من ذلك فإنَّ أقصى ما يمكن أن يُقال فيه: إنَّه ..”شاعر! “!!!..

رثاء أحمد شوقي

دراسة وتحليل : زهير ميرزا

الرثاء في شعر أمير الشعراء لون من ألوان عبقريته وفيض من انصبابات تفكيره، وغرض من أغراضه؛ يستوي لديه مديح سعد زغلول وتهنئة المليك بنجاته ووصف الليل والمركب الساري والقمر والبوسفور وزحلة والمناداة باتحاد العمال ، والوقوف على أطلال قرطبة ، والمناداة بعظمة الفراعنة ورثاء أي عظيم من العظماء في الماضي والحاضر . لأن هذه الظاهرات – بنظره -هي المواد الأساسية لعملية بناء القصيدة طالما أن الحسَّ وإرهافه هما الأصل في هذا البناء.

ولقد امتدَّ خطأ المرحوم الفيلسوف أمين الريحاني امتداداً بعيداً عندما أصدر كراسه الصغير البسيط “أنتم الشعراء”، ولو كان أقام موازينه الشعرية على أسس الإرهاف الحسِّي والذوق الفني لما التفت يأخذ على الشعراء نظمهم بما سماه شعر الدموع! ولكن أمين الريحاني لم يكن أكثر من كاتب تأريخ، له جولات الفيلسوف الموفقة فيه!

وكذلك انصرفت فئة ثانية تأخذ على أمير الشعراء انصرافه إلى البكاء على كل ميت.

وما الذي تريد تلك الفئة أن تقوله؟

هل تريد من أمير الشعراء أن يلجم إحساسه ويجعل له منصرَفاً واحداً من منصرفات الشعر وأبوابه، ومنسرَباً واحداً من منسرباته ؟؟

أفملكَ أمير الشعراء نفسه يوم انطلق فغنَّى الزمان شعراً خالداً تلونت أبوابه ، وتعددت أغراضه؟ أو بتعبير آخر: هل كان شوقي يصرّف إحساسه ويوجهه ، أم أن ذلك الإحساس كالسيل الدافق جرف كل ما في الحياة من بؤس ونُعمى ؟

إن الفئة المنصفة من الأدباء الطُلعة الذين يتذوقون الأدب صرفاً يؤمنون الإيمان كله بأن شوقي كان الشاعر بكل ما في هذه الكلمة من عمق ومعنى، ولم يكن يزفُّ ويسفُّ كما يقولون ويعزون ذلك – تشبيهاً – إلا أن لكل جواد كبوة، ولكل طائر انحدار ،حتى يستسقي من الأرض ليرتفع أو كالنسر؟..

إن شوقي لم يكبّ ولم يسفّ، ولم، ولم، ولكنه كان الشاعر الكبير العظيم الذي تدنت الحقارة في عُرْفِه حتى انعدمت، وتهاوى الإسفاف حتى افتُقد وانطمست معالمه، فلم يكن في جمجمة شوقي سوى العظمة تطل من حيِّها وكل اتجاهاتها، فعندما نضع بمقاييسنا الذاتية قيماً لشعر شوقي نكون قد نظرنا من جانب واحد إلى هذه الشاعرية العظيمة، وهذا الجانب هو جانبنا الشخصي، ومفهومنا الشخصي لا مفهوم الشاعر الذي انعدم لديه الإسفاف وأصبح يؤمن بالعظمة إيماناً ويراها أين اتجه وأنّى توجه؛ فإن صدر عنه ما نعتقده نحن إسفافاً، فإنما هو بالنسبة إليه ينضح من بئر العبقرية، بل هو من مظاهر العظمة الكبرى.

إن نظرة النقاد إلى الشعراء الكبراء يجب أن تختلف؛ فلا يحق للنقادة أن يضع نتاج الشاعر في واقعه هو ويجري عليه المقاييس الشعرية، بل يجب على النقادة أن يرتفع ليغرق في واقع الشاعر ثم يجري تلك المقاييس هناك!

يجب أن نعيش في سماء الشاعر الكبير وليس من الواجب أن نجذبه إلى دنيانا لنحاسبه!

لشوقي ديوان شعر كامل في الرثاء يقع في مئتي صفحة من القطع الكبير يحوي ستين مرثية لعظماء وأدباء وكبراء في العالمين الشرقي والغربي.

ويغلب على شعره في الرثاء طابعان: طابع الحكيم المتعظ الواعظ، وطابع ينقب عن مناحي العظمة في المرثي وإبرازها بأفتن أسلوب وبأروع صورة. وقلّ أن تجد في مرثياته ذلك البكاء الطويل والندب البعيد، واللّوعة المائعة التي رافقت أكثر مراثِي المرحوم حافظ إبراهيم. فلقد كان شوقي يقف من المرثي موقف مشرف على المصاب لا موقف أحد المصابين.

وهو في هذا الاتجاه أصدق تصويراً من ذاك الغارق في حمأة المصيبة؛ لأن الثاني يلتاث عليه القول من هول المصاب ، ويضيع عليه اتجاه التفكير ويلتوي؛ ولا يملك أمر نفسه انطلاقاً وراء العاطفة الطاغية التي تملك عليه زمام العقل والتفكير، وتدفعه دفعاً في مجالات العاطفة.

ومن هنا أيضاً كان شوقي العظيم أصدق تصويراً لعصره من المرحوم حافظ. لأن حافظاً كان صنيعة العاطفة لوحدها، وابن البكاء والتشكِّي. فلقد عاش حياة كلُّها آلام، تتفاوت قساوةً عليه؛ إلّا أن الطابع الذي طبعته به هو طابع الشكوى والمرارة؛ بينما لا نجد هذه الشكوى إطلاقاً لدى شعر أمير الشعراء. فلقد كان أعلى من الزمن، فكيف يشكوه ؟ كما أن الشكوى من مظاهر ضعف النفسية، ولم يكن شوقي بالضعيف مطلقاً.

ولا بأس من الوقوف فترة صغيرة على قرينتين لهذين الشاعرين لنُلِمَّ بهما إلماماً تؤيد وجهة نظرنا في أن شوقي كان يمثل عصره وواقع عصره أكثر من حافظ.

وقف الشاعران من مصاب مصر بسعد زغلول باشا موقفين متناقضين تماماً.

فحافظ – وهو الصديق الحميم للباشا – بكاه مرتين أو ثلاثاً يوم وفاته وفي أربعينه وفي …

وكان في هذه الحالة أصدق تصويراً لنفسيته من شوقي الذي وقف وقفة المُشرف على المصاب، فرثاه في أربعينه ذلك الرثاء الرصين العميق الذي يمشي والزمان خلوداً.

رُبَّ ملتفتٍ هابَ بنا أن اتقِّ الله في حافظ ؛ فلقد غلبته العاطفة على العقل. ونحن لا نزال على قولنا الذي سبق أن قلناه في حافظ، وهو أنه لم يكن إلّا مغلوباً على أمره من العاطفة . بينما شوقي كان مغلوباً على أمره من العقل .

وقف حافظ يوم الأربعين وقفة الشعب ابن الشعب الذي أحسّ أنه فقد “شيئاً ” غالياً ونفيساً من أعضاء الجسد المصري؛ بل هو قد فقد الرأس المدبّر الموجّه ؛ الذي كان يقود الاتجاه السياسي خير قيادة وبإخلاص لا يرقى إليه شبيه أو مثيل !

إيه يا ليل!

آهة مكتومة في صدر حافظ منذ قضى الفقيد العظيم؛ لا شكَّ أنه كان يقولها في اليوم الواحد مئات المرات ولم يملك إلّا أن يجعلها فاتحة مطلع قصيدته:

إيه يا ليل هل شهدت المُصابا ؟

وهنا استفهامٌ إنكاريّ يؤكد الواقع ويهتف بالليل: أجل يا ليل ! إنك شهدت المُصاب ، وشهدت بالتالي كيف ينصبُّ بالنفوس انصباباً !

ينصبُّ؟ .. في النفوس؟ لعمري أيُّ لونٍ من ألوان المصاب ذاك الذي ينصبُّ في النفوس؟ وكيف ينصبُّ المصاب في النفوس؟ وهل وصفُ وقع المصاب في النفوس ندلّ عليه بقولنا، إن المُصاب ينصبُّ فيها ؟

بلّغ المشرقَيْن قبل انبلاج الصبح أن الرئيس ولَّى وغابا! لعمري إن هذا البيت لا يخرج في معناه عن بيت الأستاذ بدر الدين الحامد حينما وقف يرثي شوقي فقال: أيها الناس! إنّ في مصر قبراً فيه شوقي وفيه مثوى عظامه ! وأظنهما لم يأتيا بجديد مطلقاً !

أيها الليل! بلّغ المشرقين أن الرئيس غابا !

ثم … تأخذ المرحوم حافظاً رهبة الموقف ويلتوي عليه التفكير، وينعدم التعقّل فيهتف جماهيرياً :

إيه جند الرئيس! هبّوا ونادوا فإذا لم يُجبْ فشقّوا الثيابا

و….

فلم يكن في مثل هذا التدفق العاطفي إرواء للجشع البياني الرفيع ولا غير الرفيع؛ فليس هناك سوى سيل من العاطفة الجماهيرية، لم يملك المرحوم حافظ زمامه فانطلق يجرف ويجرف :

وقد جرف البيان والاتزان فيما جرف .

ثم انتقلت القصيدة إلى أغراض شتى ، ليست موضوع بحثنا.

أما شوقي فقد اختلفت نظرته إلى الحادث الجلل الذي هدَّ مصر، وزلزل أركانها. فلقد كان في مصيفه ، يقضي أيام الاستجمام براحة ودعة، بين كأس لا شك وطاس وفتية أحباب إلى قلبه ووجوده عندما اهتزّ الأثير بالنبأ المخيف! فتعطَّل المصطاف من سماره ، ولملم شباكه وأحلامه وبتر نشوته وانطلق حتى أتى مصر! ولما أشرف عليها رأى تلك الجموع الزاحفة الباكية، ورأى تلك الصرخات المدوّية تملأ أثير الفضاء، وتشق أجوازه ، ورآهم سكارى وهم سُكارى، فتريَّث غير عَجِلٍ ؛ ووقف من علٍ، يُطلُّ على القوم في مصابهم ويألم لألمهم! ولكنه كان ألم الحكيم الذي راعَه ما أصاب القوم وزلزله فقال :

” شيَّعوا شمسَهم يميلون معها وشْكَ المغيب ” وتلفّت خلفه ، إذا بأصداء ما سمعه من وقع المُصاب في أنفس الشرق لا يزال يتردد في أذنيه فقال:

“وحتى الشرق ما ملك حتى مال يبكيها !.. وصاغ ذاك في أروع بيان !

استمع إلى أمير الشعراء حكيماً وقوراً جليلاً ! والعاقل من ملك نفسه في المصائب:

شيَّعوا الشمس! ومالوا بضُحاها وانحنى الشرقُ عليها فبكاها !

ثم … يتمنّى لو أنه كان ساعة تشييع تلك الشمس إلى مقرِّها الأخير! ليت شعري أيُّ شيءٍ يكمن وراء هذا التمنّي من أمير الشعراء ؟! :

ليتني في الركْبِ لمَّا أفَلَتْ “يوشعٌ” همَّتْ فنادى فثَنَاها

فإن هذا البيت وحده ثروة !

انظر إلى تمنيه أن يكون ساعة تشييعهم الشمس!

وانظر إلى وضعه يوشع النبيّ في هذا الموضع، فكأنما أراد أن يقول: لو كنتُ ساعة تشييع الشمس (سعد ) حاضراً ، إذن لكنتُ ” يوشع” لعلّ أثنيه عن المغيب !

وفي هذا لوعة دونها جداً لوعة حافظ في بكائه وولولته !

ونجد من متابعة مطالعة هذه القصيدة الرائعة صوراً يزجيها شوقي فناناً مبدعاً، وهو لم يتعدّ في ذلك كونه واصفاً لما عليه القوم:

كفَّنوها حُرّةً عُلويةً كستِ الموتَ جلالاً وكَسَاها

خطرَ النعشُ على الأرض بها يحسرُ الأبصار في النعش سَناها

جاءها الحقُّ ومن عاداتها تؤثر الحق سبيلاً واتجاها

ما درَتْ مصرٌ بدفنٍ صُبِّحتْ أم على البعث أفاقتْ من كَرَاها

صرختْ! تحسبُها بنتَ الشَّرى طلبتْ من مخلب الموت أباها

وكأنَّ الناس لمَّا نسَلوا شُعَبُ السيل طغتْ في مُلتقاها

وضعوا الراحَ على النعش كما يلمسون الركن فارتدَّتْ نَزَاها

خفضوا في يوم سعدٍ هامَهم وبسعدٍ رفعوا أمسِ الجباها !

بمثل هذا الشعر الرصين الهادئ الوقور يقف شوقي راثياً سعداً !

وبمثل ذلك الشعر الثائر الهائج المتدفق عاطفةً ولوعةً ، يقف حافظ راثياً سعداً !

فهل كان شوقي المُصاب، أم كانه حافظ ؟

لقد انطلق صوت حافظ يهيب بهم وبالليل أن افعلوا واعملوا و .. و .. لأن سعداً قد مات !

إذن هم لم يكونوا يفعلون ذلك؟ إذن فحافظ لا يصوّر الوضع ولكن يفرض أنه يجب أن يكون على الشكل الذي أراده ؟

لا ندري !

ولكننا نعلم يقيناً أن شوقي وصفهم فقال:

ما درَتْ مصرٌ بدفنٍ صُبِّحتْ أم على البعث أفاقتْ من كَرَاها

صرختْ! تحسبُها بنتَ الشَّرى طلبتْ من مخلب الموت أباها

ففي البيت الأول أشار إلى جموعهم العظيمة في لفظة “البعث” وإلى جنونهم في البكاء والصراخ في قوله “صرخت”!

وفي هذا آية من آيات الإعجاز!

” صرَّ درّ ” الشاعر الراثي

دمشق 1945/11/28

حفظتْ لنا بعضُ كتب الأدب عن هذا الشاعر المغمور والفحل معاً ما لا ينقع غلة صاد. وتخلَّفتْ كتبٌ أخرى فأغفلتْ ذكره إغفالاً منكراً ليس له من داعِ سوى قُصر نظر وقُرب مدى التفكير .

ولمؤلفي أمثال هذه الكتب الأدبية طوراً والتأريخية طوراً مذاهبُ يذهبون إليها عندما يعرضون لبحث أو عندما يضعون تصميم مؤَلَّفِهم . ففي هذه المذاهب انتصار لفئة دون فئة وإغفال لفئة دون أخرى . ولو ملكوا ناصية التأريخ الأدبي لما كان لهم إلا أن يكونوا القلمَ الذي يُسطِّر والذاكرة التي تُملي بصرف النظر عن المكتوب عنه إن كان جديرا بان يُسطَّرَ اسمُه في تلك الصفحات التي يكتبونها أم هو دون ذلك مقاماً . لأنهم ليسوا في طريق محدودة بحدود المحبَّة والإعجاب ، ولكنهم كانوا في طريق التأريخ ؛ والإعجاب شيء والتأريخ شيء آخر ، لا يجتمعان على صعيد واحد أبداً . فعلى المؤرخ أن يسجِّل ، وعلى الأجيال من بعده أن تُميت وأن تُحيي .

فكتاب “شذرات الذهب ” مرَّ بهذا الشاعر مرور الكرام فحيَّا وانطلق . والتفت المعجم فعرَّف ولم يُزد . ولولا المرحوم الباشا البارودي – أنصفه الله – لما عرفنا لشاعرنا المغمور “صرَّ درّ “ذكراً يُذكَرُ به أو روايةً تروي عنه .

فمن باب التعريف الأوَّلي نسوق ما يلي :

وُلد قبل الأربعمائة (1) وتردَّى في حفرة حُفرت للأسد في قرية بطريق خُرَاسان فقضى على أثرها سنة 465 للهجرة . فهو إذن من أبناء القرن الرابع الذهبي . وهو إذن بالتالي عاصر المعرِّي والمتنبِّي الفحلين ، فكيف ذُكِروا ولم يُذكَر ؟ وكيف مشى بهم الزمن وأهلوه ولم يمشوا به ؟.

واسمه الكامل : الرئيس أبو منصور عليّ بن الحسن بن عليّ بن الفضل .

وقد وردت الجملة التالية في متن “وفيات الأعيان ” :

” ….الكاتب المعروف والشاعر المشهور بــ ” صرَّ درّ ” أحد نجباء عصره ” !

فليتَ شعري ، وصاحب الوفيات ثقة ؛ أين ذهب شعره إلا هذا الديوان الصغير ؟. وأين نثره ولمَّا يصلنا منه حرف ؟!. أفغاصَ هذا النثر في نهرٍ من أنهار الدنيا ، أم في بطنٍ من بطونها ، أم في نارٍ من نيرانها ، أم استقرَّ عليه غبارُ الزمن وهو حيٌّ في خزانة من خزائن مخلوقات الله ، ولمَّا يأن بعدُ أنْ يُمسَح عنه ذلك الغُبار ؟

اللَّهمَّ إنَّا نرجوكَ أنْ يكون الأمرَ الأخيرَ حتى نأمل ؛ وفي الأمل حياة !

لقبَّهُ معاصروه بــ “صرَّ درّ ” . وتروي في ذلك كتب الأدب رواية فيها فكاهة ، وفيها تهجُّم ، وفيها شيء من الاقناع حول هذه التسمية ؛ فقد روت تلك الكتب أنَّ أحد الهجَّائين الذين كُتبت عليهم الغلبة إلى يوم الدين وهو الشريف أبو جعفر المعروف بالبياضيّ قال يهجو شاعرنا :

لئن لقَّبَ الناسُ قِدْماً أباكَ وسمَّوه من شُحِّهِ صرَّ “بَعْرَا “

فإنْ تنثرْ ما ” صرَّه ” عقوقاً له وتسميه ” شعرا “

وفي هذه الرواية على قوة صحتها بيانٌ بأنَّ البياضيّ حينما أراد أن يطعنَ في الشاعر لم يلتفت التفاتةً صائبةً تأخذ بيده ، وإنما التفتَ التفاتةً خاسرة أخذتْ على يده ، لأن ما وصلَ إلينا من شعر ” صرَّ درّ ” يدفع بمثل رأي البياضيّ وغيره الى حلبة الإسفاف والحسد والنأد .

عاش “صَّر درّ ” غير وضيع المكانة ، فلقد اتصل بالعظماء اتصالاً وثيقاً ملحفاً ومدحهم مترفعَّاً لا متكسِّباً .

استمع إليه عندما كتب إلى عميد الدولة بن الوزير أبي نصر محمد بن محمد بن جهير ، عندما عرضَ عليه عميدُ الدولة تقليد عمل من أعمال العراق لم يرضَه :

قد حصلنا من المعاشِ كما قيـــــــــــــــــــل قديماً ، لا عطرَ بعدَ عروسِ (2)

ذهبَ القومُ بالأطايبِ فيه و دُعينا إلى الدَّنيِّ الخَسيسِ

لا جميلٌ بمثلهِ يحسُنُ الذِّكــْــــــــــــــــــــــرُ ولا عامرٌ خرابُ الكيسِ

و إذا ما عدِمتُ في الأمرِ هذيــــــــــــــــــنِ، فسيَّان نهضتي وجلوسي !

وهو بعد ذلك إذا مرض يتعهَّدُه عميد الدولة بالعيادة !!! .. فيقول في ذلك صرَّ درّ شعراً صادقاً :

أتتني “عميدَ الدولة” المِنَّةُ التي نفختَ بها رُوحا وأحييتَ أعْظُما

كأنَّ الرسولَ المُسمِعِى نَغماتِها رسولٌ تلا وحْياً من الله مُحْكما

فأُلِبستُ منها صِحّةً هي جُنَّتىِ إذا ما قِسِىُّ الدهرِ فوَّقنَ أسهُما

ودارتْ بها كأسُ الشفاء وعُلِّقتْ علىَّ رُقىً منها تُداوِى المتيّما

فقد كدتُ في عَجزي عن الشكرِأن أرى لسانيَ مجروماً وقلبي مُفحَما

ويتبيَّن لنا مما قُدِّم أنه لم يكن شاعراً متكسِّباً ، فالذي يظهر أنه كان ذا مكانةٍ مرموقةٍ لها قيمتُها اللا تكسُّبية ولكنها الوفائية التي تدفع بصاحبها إلى المديح حبَّاً في المديح لا حبَّاً في النوال .

فبينا تراه يمدحُ وزيراً تجده لا يمدحُ خليفةً مطلقاً إلا إذا أصرَّ عليَّةُ القوم على ذلك وألحفوا عليه أن ينظم ويضمِّن بعضَ منظومه مديحاً لخليفة أو ملك . وكما حدث عندما طَلب إليه رؤساءُ ذلك العصر أن ينظم قصيدةً يُضمِّنها مديحاً لنظام المُلك أبي عليٍّ الحسن بن إسحاق فيقول في مطلعها :

ليتَ الهوى يصرِفُه الراقي إمّا بحَيْنٍ أو بإفراقِ

حتى إذا أتى موطنَ المديح لنظام المُلك ، ساق هذا المديح سَوْقاً بكلامٍ موزونٍ مقفَّى لا عاطفةَ فيه ولا إشباع ،

يدفع بالصفات المُلاكةِ من كل فكّ دفعاً كأنما هو ناظم لآلي ولا ناظم شعر ؛ استمع إلى مثل هذا المديح :

قلتُ وأطرافُ القنا شُخَّصٌ ترمقني عن زُرْق أحداقِ !

لا أطلبُ الهدنةَ فيها ولو قامتْ بها الحربُ على ساقِ

ومِنْ” نِظام المُلك” لي جنَّةٌ حصينةٌ ما مثلُها واقِ

نِعْم الحِمىَ إن عَرضَتْ خُطّةٌ قد لفَّها الليلُ بسوّاقِ

يعتصم الخائفُ من أمنهِ في قلّتَيْ عهدٍ وميثاقِ

لا يهجُم السخطُ على حِلْمهِ إن عثرَ الأخمَصُ بالساقِ

ولا يَهزُّ الكِبْرُ أعطافَه وهو على طودِ العُلا راقِ

فإنَّ هذا المديح يُشعرك بأنَّ الممدوح لا يمتُّ إليه بصلة التفضُّل أو المكانة أو القُربى الروحيِّة ، وإنما أُجبِرَ مسايرةً لرؤساء العصر أن يقول فقال : وما كلُّ قولٍ له قيمتُه ولو صدر عن ذي قيمة .

إنَّ الظروف والملابسات التي تحيط بالمرء لها كلُّ الفاعلية في تلوين ما يتفوَّه به ، أو ما يقوم به من أعمال ؛

لذا فقد درج نقَّاد هذا القرن والذي استبقه إلى دراسة ” محيط” الشاعر أو الثائر قبل اللجوء إلى المسطورات في باطن مؤلفاته . وهم في ذلك مصيبون . وقديماً التفت مفسِّرو القرآن مثل هذه الالتفاتة وأقدموا على كتابة نصوص التفسير تحت ضوء الحوادث والمناسبات . فقالوا في مثل قوله عزَّ وجلّ : ” قلْ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا “، إنَّ هذه الآية الكريمة نزلت لا كدستورٍ عامٍّ ، وإنما إجابةً عن سؤالٍ وجهَّه المجاهدون إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أثناء المعركة . فكان جواب محمد عليه السلام : لقد قال ربِّي : ” قلْ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا “؛ إذن نتجه بعد ذلك لنقول : لئنْ عاب نفرٌ من الناس على شوقي قوله :

سلامُ الله يا غاندي وهذا الشعر من عندي

فليتَّقوا الله حقَّ تُقاته : فالذي لا جدال فيه إنَّ شوقي في مثل هذا المطلع مُسِفٌّ ؛ ولكن هل في خاطرنا أنَّ المرحومَ أراد مثل هذا الشعر الليِّن السهل حتى إذا حُوول نقله إلى لغة المحتفى به ” غاندي ” سهُلَ النَّقْلُ وقلَّ الزَّللُ ؟ والمنقول بعد ذلك معنىً لطيفٌ عاديّ .

إنَّ الحوادث هي التي تسيِّر ؛ وإنَّ الإنسان لمُسيَّر مسيَّرٌ مسيَّر . ولو خُيِّر أبداً لأتى أبداً بالمعجز المُغلق والمقيم المعقد !

تناول “صرَّ درّ ” من أغراض الشعر : المديح والغزل والهجاء والتحليل والوصف والرثاء.

وهو في المديح مُبدعٌ في تجديد ، وفي غزله مُبتكِرٌ فنَّانٌ لا يُشقُّ له غُبار حتى إلى عصرنا الذي نحن فيه شرقاً وغرباً ضمن إطار الجملة والسَّبْك العربيين ؛ وهو في هجائه ـ على قلَّته ـ مُريِّش السَّهم صائبه ، يُقِلُّ من الألفاظ ويستهدف الإفحام فيفحم ! وفي تحليله غير مُطيلٍ ولا ملوِّن ، يقتفي أثر من بانَ . وفي وصفه محلِّقٌ ذوَّاقة ؛ يتميز مواطن الجمال في كل شيء فينتقي لها من الألفاظ ما يسايرها جمالاً فتأتي آية من الآيات . أمَّا رثاؤه فآية الآيات البيِّنات . فلو حاولتُ أن أعرض لكلٍّ مما ذكرتُ من مميزاته كلَّاً على حده لطال بي القول ، ولَمَالَ القارئ إلى الملل المتولِّد من استطالة الصفحات .

وبحسبي أن أدلَّ على ما في هذا الشاعر من خيرٍعميم ، وشعرٍ كينبوع الصفا في مواطنه ، وكالزئير المدوِّي في مقامه وكأنين الكليم في بكائه ووفائه . وإني عن هذا لمتحدث .

لم يعرف ” صرَّ درّ” من الحياة إلا لوناً واحداً هو لون الوفاء والحياة الناعمة الرضيَّة التي ما تشوبُها شائبة . حتى إذا سعى بين يدي الزمن لم يلقَ منه ـ حتى يوم مصرعه ـ إلاَّ نكبتين هائلتين حطَّمتا من قوته، ودفعته يائساً لأنْ يصرخ :

لا قَبِلْنا في ذا المُصاب عزاءَ أحسنَ الدهرُ بعدها أم أساءَ !!..

وهو في صرخته هذه بطلٌ جبَّارٌ على نفسه وعلى سامعيه ! إلاَّ أنَّ ما ألمَّ به أدهى من أن نسوق اللَّوم

إلى الشاعر على هذه الطفرة لأنها طفرة يائس طعين . وتتالتْ عليه المصائب بعد ذاك فما رثى أبداً بعدها أحداً . حتى إذا حلَّت المُصيبة بأبي نصر بن جميلة صاحب الديوان ورئيس دائرته التي يعمل هو فيها لاشك وصديق أخيه زعيم الرؤساء الذي تولَّى الديوان فيما بعد أو فيما قبل لا ندري على وجه الضبط ؛ نقول : عندما حلَّت المصيبة بأبي نصر بن جميلة حمل قيثاره وأخذ يغني عليها نغماً مشوباً

باليأس الكبيت والألم المتراكم الذي لم يَعُد يولِّد طفرةً ، ولكنه يُولِّد أسىً في النفس وشجناً : وكما قال

شاعر فرنسا الكبير وأديبها الطُلَعة ” آبل نوبار ” في إحدى محاضراته عن الشعر :

” الآلام الحديثة تصرخ ، والآلام القديمة تُغنِّي !”

فقد غنَّى ” صرَّ درّ ” مصرع صاحب الديوان غناءً أبكم مكبوتاً ، ولكنه صادق اللهجة والنبرة ،

متَّزن الأعصاب ، فيَّاض الحساسية ؛ حكيماً مجرِّباً ، كأنما تلك الأهوال التي تمرُّ به لم تعدْ لتثير منه

موطن النزق وانفجار الشباب ، وإنما تصافح منه مكمن الحكمة والروية فيهتف بدِعةٍ ولوعة :

كلُّ يومٍ خِلٌّ يرحلُ عنا وديارٌ معطَّلاتٌ ومعنى

وحبيبٌ فريسةٌ للمنايا نجتويه كأنه ليس منَّا ؟

إن هذا الإنكار الذي ننكرُه للمرء بعد مماته لممَّا يُدهي ” صرَّ درّ ” ويلجمُه ، فلا يسوق العتب إلى بني قومه ونفسه ، وإنما يُلقي باللائمة على الموت الذي يتركنا نجتوي أحبابنا كأنَّهم ليسوا منَّا !

ثم يقفز بعد ذلك مباشرة قفزة جبارة إلى الفلسفة وتجارب الأيام فيقول :

هذه الأرض :

ما بال هذه الأرض ؟ وفيمَ تلتفت إلى الأرض محدثاً ومتحدِّثاً وأنتَ في موطن البكاء والرِّثاء يا صرَّ درّ ؟ هل لم يعد للألم من نفسك إلا مثلما لأحاديث الغابرين عن مصرع أبطالهم : دويٌّ من الذكرى والتأمُّل الآنيين ، ثم……

هذه الأرض أمُّنا وأبونا حملتنا بالكُره ظهراً وبطنا

إنه يُشفق على الأرض ، ويواسيها بأطايب الكلم : حملتنا بالكُره ! مسكينة هذه الأرض التي أُكرِهتْ

على حملنا . والمرءُ ـ بعد هذا كله على تفاهته ـ بالنسبة لهذه الأرض هو أقدس وأبقى إن ضمَّته بطونُ

تلك الأرض لتحيله إلى عناصره الأولى :

إنما المرءُ فوقها فهو لفظٌ فإذا صار تحتَها فهو مَعْنَى

ثم يستغرق ” صرَّ درّ” في فلسفة الموت :

إنما العيشُ منزلٌ فيه بابَا نِ دخَلنا من ذا ومن ذا خرَجنا

مثلَما تسرَحُ السَّوامُ إلى المر عَى وتُثْنَى عنه غَدونا ورُحنا

وضروبُ الأطيار لو طِرن ماطِرْ نَ فلا بدَّ أن يراجِعنَ وَكْنا

كلُّ شيء يُحصيه عدٌّ ولو كا ن كثيبا من رملِ يبرينَ يفنى

مبتدانا ومنتهانا سَواءٌ فلماذا من الأخير عجِبْنا

فوُجِدنا من بعد ما قد عُدمِنا وعُدمنا من بعدِ ما قد وُجدنا

وكأنّا لغير ذاك خُلقنا أو سوانا بغير ذاك يُعنَى

ليس ندرِي متى نُقاد لعَقرٍ ………………..

إلى هنا وكفى :

تيارٌ جرفه فقال قولاً ذهباً ، وفاضَ خيراتٍ وفجَّر ينابيعَ كلُّها ثرٌّ مغزارٌ فيه كلُّ الريِّ وفيه كلُّ الإبداع وفيه كلُّ الإخلاص والتجربة الحيَّة .

فيمَ نعمل ضدَّ الموت ؟ فيمَ نجزع منه ؟ لا مفرَّ لا مفرّ !

لماذا ؟ لأنَّ :

مبتدانا ومنتهانا سواءٌ ….

فوُجِدنا من بعد ما قد عُدمِنا وعُدمنا من بعدِ ما قد وُجدنا

منطق ! كلامٌ رصينٌ محقَّقٌ صادق ! يواجه الحقيقة مواجهةً لا مواربةَ فيها ولا خداع . وكلُّ ما في الأمر أننا :

ليس ندرِي متى نُقاد لعَقرٍ ! ………………

وبالتالي سيطر اليأسُ عليه فاندفع يحاول أن يسلبك آخر سهمٍ من أسهم المقاومة فيقول :

خُدَعاتٌ من الزمان إذا أبْــ ـكَيْنَ عيناً منهنَّ أضحكنَ سنَّا

ليس يُغني عن النفوس فداءٌ ! ………

ثمَّ يقف ! يقف بعد هذه الثورة الفلسفية الفكرية المنطقية موقف طريد اليأس فيقول :

لو درتْ !

لو درتْ هذه الحمائمُ ما ندري لما رجَّعتْ على الغصن لَحْنا

والذي طبع الأسهم الصائبة التي تتمركز في سويداء القلب لتُنهي فترة الحياة لم يخلق لتلك الأهداف درْعاً تقي ولا مجنَّاً يدفع لأنه الخصم والحكم ، القاضي والمنفِّذ !

ونحن من كلِّ ذلك لا نملك إلا الجزع فنتوارى بالسابريّ فما يُفيدنا ؛ لأنَّ هناك خلف الضلوع ضرباً وطعناً : ففي النهار بُلقٌ وفي الليل دُهْم وأنت بينهما :

هو ؛ إمَّا روح الحياة ؟ وإمَّا فحياةٌ تظلُّ فيها مُعنَّى

وكأنّ المنونَ حادي ركاب ردّ ظُعنْا عنه وقدَّم ظُعْنا

مَوردٌ غصَّ بالزَّحامِ فلولا سَبْقُ مَنْ جاءَ قبلَنا لورَدْنا

حسبي ! أجل حسبي أسوق مثل هذا الدُرِّ فّأنضح من جماله فيَصِلَ إلى المسامع عاطلاً على ما أشيه به !

إنَّ لمثل هذا الشعر صدى يتبدَّى عندما تُصافح عيناك مطلع القصيدة ويبقى يدوِّي بعد ذلك في محراب نفسك وعقلك وتفكيرك أبداً ما ينفكُّ له ذاك الدويّ الخالد ! دويُّ الشعر الصادق النبرة والحكمة المتينة البناء !

ولكنْ مَنْ هو أبو نصر بن الحميلة ؟ أهو صاحب الديوان ؟ وما هو الديوان وما قيمةُ صاحبه ، وهل هذا التعريف قرَّب بيني وبين المرثي ؟ إنَّ بي ظمأً إلى معرفة ابن حميلة ، ولا أريده صاحب ديوان ؛ بل

أريده أيَّ شيء آخر غير هذا !

إنَّ صرَّ درَّ يقدِّم بين أعيننا صورةً حيَّةً لهذا الرجل العظيم في بيتٍ واحد من الشعر المحض :

لقد كان أبو نصر :

والداً للصغيربرًّاً ، وللتِرْبِ أخاً مشفقاً ، وللأكبر ابناً !

وهو بعد ذلك :

غُصُنٌ إنْ ذوَى فقد كان منه ثمراتُ الخلائق الغُرِّ تُجنَى

حتى إذا أراد أن يبكيه لم يملك إلا أن يقول :

لهفَ نفسي على حسام صقيلٍ كيف أضحت له الجنادلُ جَفنا

وعتيقٍ أثار بالسَّبقِ نقعا فغدا فوقَه يُهالُ ويُبنَى

فالقصورُ المشيَّداتُ تُعزَّى والقبورُ المبَعثَراتُ تُهنَّا ؟؟؟..

فالقصورُ المشيَّداتُ تُعزَّى والقبورُ المبَعثَراتُ تُهنَّا ؟؟؟..

إنَّ هذه لداهية الدواهي ؛ هل هناك ألطف من هذه الألفاظ وقعاً في النفس ؟ وهل هناك أرشق من هذه القافية الخلوبِ التي لها طنين بعيد في أغوار الفكر؛ وهل هناك أصدق من هذا التساؤل المرير ؟

ثُمَّ

……

ثُمَّ يواسي نفسه بأطايب المناجاة فيقول كسيرالنفس :

ليتَه حين كان دَيناً مع الفقر إليه بقبضه أجَّلَتنا

واستبدَّتْ بمن أرادتْ فداءً واعتزاماً وإن أحبَّتْ فرَهْنا

إنَّ في قوله ” رهنا ” إبداعٌ مغرقٌ . حتى إذا تأكَّد لديه إنَّ هذا بعيد المنال التجأ إلى حيلة أخرى لنفسه فقال:

لو علِمنا أنَّ التفجُّعَ يُدنيك بكينا دون النساءِ ونُحْنا

غَير أن الدارَ التي أنتَ فيها منزلٌ مَنْ به أناخ أَبَنَّا !!!!

فوا حسرتاه على مثل هذا الشعر أن يبقى بين ضَلفتَي صفحات 142,141,140 ,143, 144 , من ورق أبيض وأحرفٍ سوداء لا غير !!!

وكأني بالشاعر وقد أقسم ألا يرثي من بعده أحداً ؛ فلقد قلَّبْتُ ديوانه مئات المرات علَّي أقع على أخت هاتين الفريدتين الخالدتين ، صرختُه وغناؤه ، فلم أؤب إلا بتعزياتٍ فيها من اللوعة صدى ، ولا الأسى نفسه ! فعزفتُ عنها ؛ وبقيتُ أتركُ لذاك الصدى أن يدوِّي في محراب صدري ، فما بي أن أشغل هذا الصدر فأكبت هذا الصدى وأحُدَّه ! وإنه لصدى عذب الترجيع من شاعر خالد النغمات .

وإني إلى أصدائه لهِفٌ ! وإن صرَّ درَّ لأرثى مَنْ رثى !

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

( على ما ذُكر في وفيات الأعيان نقلا عن الصفحات التي سبقت ديوان الشاعر المطبوع في القاهرة بدار الكتب المصرية سنة 1934 للميلاد و 1535 للهجرة ) واستمع إليه يقول عن نفسه :

وإني بمنثورِ الكلام لَعالِمٌ ولكنَّ حُسْن الدُرّ في أن يُنظَّم

—————————

(2)هو مثل يضرب لمن لا يُؤخَّر عنه نفيس.

ولكن فيما يظهر لنا من شعر صرَّ درّ أنه قال فيه قصيدةً يسخر فيها منه : استمع إلى صرَّ درّ يقول فيه :

وإذا رأيتَ الكونَ فاعلم أنّ سيتبعه الفسادُ

وأعجب لقوم في الزمان على السفاهة كيف سادوا

لا عندهم كَلَمٌ تغرُّ ولا نَضارٌ يستفادُ

استغفر الله العليَّ لقد تذأّبتِ النقَّادُ !!

الأديب بالرغم منه (بول فاليري Paul Valéry)

دراسة وتحليل : زهير ميرزا 1949

أودُّ أن أتحدَّث عن شاعر من الغرب قلَّ نظيره بين الشعراء المحدثين في الحاسَّة الفنية التي استقامت له بضربٍ من الدراسة العقليّة والرياضة النفسيّة خلال فترة من العزلة تفرَّدتْ بطولها وبخصب نتاجها , وبقوة ما عانى فيها صاحبها من النظر والتفكير …

إنه بول فاليري، مارد الأدب الجبَّار، وزعيم الغموض في الشعر الحديث. فما أكثر ما تناوله الشُّرَّاح والتراجمة، في حياته وبعد مماته، بالدَّرس الطويل! ولولا أن بول فاليري شخصٌ عاش كسائر الناس، وله في الحياة حقيقة الأحياء الصغرى، لكان اسمه اليوم أسطورة الأساطير في عالم الأدب.

فلنجتزئ اليوم إذن بفاليري الإنسان على أن نعود في فرصة أخرى إلى فاليري الفنَّان.

ولد بول فاليري في الثلاثين من تشرين الأول عام1871، في “سيت” القرية الحالمة في مدى البحر الأبيض المتوسط على الساحل المبسوط في جنوب فرنسا. تزوَّج أبوه الفرنسيّ من أمه الإيطالية بعامل الصدفة السعيدة على الطريقة الرومانتيكية، فتمَّ له بالوراثة المزدوجة دمٌ لاتينيّ في عباءة الحرية والفنِّ والجمال.

وكان لبعض رحلات الفتى فاليري إلى باريس ولندن، ولاختلافه الدائم إلى جنوا مدينة أخواله وأقارب أمه، أثرٌ بالغٌ في نفسه المشبوبة، طالما تحدَّث عنه في كبره بشيء كثير من التحنان الذي تندّيه العاطفة الذاكرة المشوقة.

ثم انتقل وأهله إلى مونبلييه ليدرس في ثانوياتها , فلم ينبَهْ في دروسه؛ ولم يكن التلميذ النجيب، كما يحسب بعض الباحثين خطأً عن توهُّمٍ شائع في نبوغ العباقرة منذ الصغر على مقاعد الدراسة.

كان يصغي إلى خطرات عقله أكثر من إصغائه إلى كلمات أساتذته، لأن هؤلاء، كما يقول، كانوا يتكلمون لغة الزجر والقسْر، وكانوا من البلاهة وضعف الإحساس على جانب مقروءٍ في عيونهم قبل برامجهم!

نفر فاليري إذن من القوالب المدرسية، وتوكّدت ذاته، وعظُمَ احتقاره للكتب التي بين يديه، فنال شهادة البكلوريا في نَصَبٍ واضحٍ وخمولِ ذكر، وله من العمر سبعة عشر عاماً. فإذا أتم تعليمه الثانوي على هذا النحو في جهدٍ جهيد، دخل معهد الحقوق في جامعة مونبلييه الشهيرة، وأغراه على ذلك أخوه الذي صار بعد ذلك عميداً للمعهد: جول فاليري.

وسار فاليري في دراسة الحقوق سيرته الأولى من قبل. وإنه لماضٍ في هذه المواد الجافة من علم القانون على مجاهدة، إذ علق قلبه، في جملة ما علق، بآثار “إدغار بوEdgar Poe ” وبأحد كتب الكاتب “هويزمان Huysmans” فجعل يطيل النظر فيها ويقلّبها في شوق ويحملها أيَّان سار.

كان “بو وهويزمان” العامل الأول الذي حبَّب الأدب إلى “بول فاليري” وأخذ بذهنيَّته نحو هذا العالم الماتع الجديد الذي ساقه رويداً رويداً إلى أن يعتنق مذهب الرمزيَّة في شعره وفي تفكيره الفنيّ، وإنْ اختطَّ لنفسه بعد ذلك في هذا المذهب النفسيّ مذهباً كاد أن يميّزه بالطابع الخاصِّ من بين أدباء الرمزيَّة الفرنسيين.

وبلغ من انعطاف فاليري الشابّ نحو الفنّ، وإيمانه به، وإيثاره له، أن جعل ينظر إلى كافَّة العلوم على أنها لا شيء، ولا جدوى منها، فضعف بهذا الوهم نشاطه الجامعيّ، وضعف نشاطه العمليّ، وأخذ يحلم ويتأمَّل وينظم الشِّعر في مقطوعاتٍ قصارٍ، جمعها بعد ذلك في كتابٍ بعنوان: (مجموعة من الشعر القديم).

وقام بواجبه في خدمة العَلَم عام 1889 فكان جنديّاً بسيطاً في حامية مونبلييه، يعمل طول الأسبوع في فرقة الجيش هذه، ويوم الأحد كان يوم الراحة أو يوم الفِكْرِ، كما يسميّه، يخلو فيه إلى نفسه ليصنع شِعراً.

ويطلُّ عام 1890 يحمل معه في أيَّار الحدث الكبير في حياة فاليري. ذلك أن جامعة مونبلييه أقامت مهرجاناً لمرور ستمائة عامٍ على تأسيسها، دعتْ إليه العلماء والمفكرين والأدباء من كل الأقطار. ونال جميع الطلاب العاملين في خدمة العَلَم عطلة في هذه المناسبة. وكان فاليري أسعد هؤلاء الطلاب المُجازين جميعاً لما أُتيحَ له من الاتصال بالضيوف الوافدين . فالتقى بالأديب الذوَّاقة “بيير لويس Pierre Lauys” مؤلِّف (أفروديت) و(أغاني بيلتيس)، وكان لقاؤهما عيد الفكر والأدب، كما التقى بالكاتب المُفكِّر “أندريه جيد Andre Gides”، وكان واسطة التعريف والتعارف بينهما بيير لويس، فتبادل الأدباء الثلاثة إعجاباً بإعجاب، وعقد الحُبُّ الخالص بين قلوبهم. وعاد هذا اللقاء السعيد عليهم جميعاً بأخصب النتائج، لاسيَّما بالنسبة إلى شاعرنا بول فاليري. ثم تبودلت الرسائل بينهم بعد فراقهم، وتؤلّف هذه الرسائل المتبادلة بين أعضاء المثلث الأدبيّ الفريد أجمل صفحة في فرحة الأديب بالأديب كما يقول الشاعر العربي القديم.

ثم رأى فاليري في باريس حاضرةَ الأدب ومجمع الأدباء، فقدم إليها عام 1892. فهنا يجري لقاءٌ آخر أسعد من سابقه، وأكثر عائدة، وأخصب إنتاجاً، وهو لقاء فاليري بـ “مالارميه Mallarme”. كان مالارميه صاحب مجلس أدبيٍّ حافلٍ ينعقد يوم الثلاثاء من كلِّ أسبوع، تجري في هذا المحفل مناقشاتٌ ومحاوراتٌ بلغتْ الغاية من الرَّوعة ففتنتْ صاحبنا فاليري كما فتنتْ كثيرين غيره من أدباء زمانه.

وكان مالارميه في مجلسه ذاك من يوم الثلاثاء أشبه بالأستاذ الأعظم يلقي على تلامذته دروساً رفيعةً في البيان والأدب والفنِّ والموسيقى. وكان كلامه أشبه بالسِّحْر يقع في نفوس ناشئة الشعراء فيلهبها ويوجّهها ويحدث فيها الانقلاب العميق الذي ليس إلى ردِّ سلطانه على العقول من سبيل.

وكذلك هامَ فاليري الشابّ بحبِّ أستاذه مالارميه، وأُعجِبَ به وقدَّره تقديراً يجلُّ عن الوصف، على أن فاليري حاول كثيراً أن يصف حبَّه وإعجابه وتقديره، فعجز وأعلن عجزه. فهنا عند مالارميه السَّاحر ألقى فاليري عصا تسياره، وانقطع إلى أستاذه، وبسط له نفسه الهائمة المعجبة البيضاء يكتب فيها (الأستاذ) مالارميه ما يشاء من ضروب التفكير الفنيّ والتوجيه الأدبيّ، حتى صار فاليري إنساناً جديداً بكلِّ ما في الجِدَّة من معنى.

وكان فاليري بما نشر من الشِّعر في شتى المجلات قد وطَّأ لنفسه مَجْداً أدبيّاً لا بأسَ به، فسار ذِكْرُه والإعجاب به بين رجال الأدب …ولكنَّه التفتَ ذات يومٍ إلى شِعره الذي نظمَه، فراعَهُ أن يكون وسطاً أو دون الوسط، وهالَهُ أن يكون بعيداً عن الكمال الفنيّ الذي ينشده. لقد لمح على الفور فُرجة مخيفة بين فنِّه وبين مفهومه للفنّ، فصغُرَ في عين نفسه واعتراه حالٌ من الشعور غريب سيطر عليه واستبدَّ فيه حتى أدَّى به آخر الأمر إلى الاعتزال اليائس.

ذلك أنه كان مستلقياً في فراشه ذات ليلة عاصفة من ليالي آب 1892 فرأى من خلال نافذة غرفته سماءً عجيبةً تزمجر فيها الرُّعود، وتلمع البروق، فبهر النور عينيه ثم أغمضهما طويلاً، ولكنّ النّور قد فتح نفسه على الحقيقة المُرَّة، فعرف فجأةً مكانه من الثقافة الصحيحة ومكان شِعره من الفنِّ الرفيع.

فهنا نزل من على فراشه ووقف على رجليه ثبْت العزيمة، ثم اتّخذ القرار الحاسم الرهيب: العزلة!

وشتَّتَ شمل كتبه، فأهداها كلها إلى أصدقائه ومعارفه، ثم سافر إلى “جنوا” رجاةَ أن يجد بين أقارب أمِّه دفء العاطفة في عزلته ويأسه.

على أن فاليري ظل حتى عام 1900 يكتب بعض الشيء ويختلف إلى الأوساط الأدبيّة بين حين وآخر، ولكن الأدباء كانوا يأسفون أشدّ الأسف لما اعترى فاليري من شعور العزلة التي لا ينتج فيها الإنتاج المرجوّ المتَّصل، وإنَّما يطفئ في نفسه بنفسه شعلةً طالما توهجت بضربٍ من الأدب الغنائيِّ المُعجِب الممتع.

هذه العزلة التي يئس فيها فاليري من إمكانيات فنِّه ونفسه، وانطوى فيها على ذاته، ماذا تعني على الضبط؟

كانت بداية الحال عند فاليري شكّاً أشبه بالشكِّ الفلسفيّ يعتري المنتج في قيمة إنتاجه. وصاحَبَ هذا الشكّ الفلسفيّ، أو قلْ غذَّاه، إيمانٌ بالفنِّ على أنه أخلدُ ما في الوجود، وغاية الغايات من الحياة. والفنَّان كائنٌ اصطفته مواهبه لتأدية رسالة جليلة، وليست حسناته بالتي تقاس في موازين الناس، وهو إنَّما يعبد إلَهاً مجهول الهوية حقاً ولكنه ملحوظ الأثر في آثار الجمال. فأين آثار هذا الجمال في فنِّ فاليري؟!

وكان فاليري لايزال في سنِّ الشباب يدفعه الطموح إلى السُّمو والكمال، ويهزُّ قلبه الإحساس المتحفِّز ويمتلئ عقله بنزعة المثاليّة.

ونظر فاليري فرأى أنَّ الفنَّ لا يكون فناً إلاّ إذا رفدته تجربةٌ نفسيةٌ، وإلاّ إذا سوَّاه عقلٌ متأمِّلٌ، وإلاّ إذا توفَّرتْ له أدوات المعرفة، لأن التجربة والعقل والمعرفة أقوى ما يتعلق به الأديب من أسباب الكمال المطلق.

الكمال المطلق!!؟؟ هذا هو كلّ المحور الذي لابَ عليه فاليري في عزلته، فكان معقد رجائه ومنتهى أمله.

شرع فاليري يفتش عن “الكمال المطلق” حتى وجد بابه الأول في العِلْم، كلّ عِلم، حتى الرياضيات…

نعم! كان فاليري الطالب يكره الرياضيات، وكان هذا الكره من أهم أسباب عزوفه عن سلك البحرية، حلم الطفل المفضل. ولكنَّ فاليري الأديب الفنان يهيم الآن بالرياضيات، حتى لقد روى الرواة أنَّ غرفته الأثيرة خلال عزلته كان يتصدّرها لوحٌ أسود كبير عليه دائماً معادلاتٌ في الجبر، ورسوم هندسيّةٌ، وأرقام حساب.

هاهو إذن يجد في الرياضيات منطقاً متماسكاً، واتجاهاً موحَّداً ومناقشةً خصبةً، ووضوحاً في الإبراه، على خلاف ما كان يجد فيها من قبل، فيُقبل عليها يدرسها بإمعان لملاءمة طرائق الرياضيات، طرائق العقل في التفكير، ولأنَّ المادّة العددية هي من التجريد والبساطة والصفاء والدقة بحيث تشبه في حركاتها حركات الذهن والتفاتاته.

ثم درس فاليري العلوم الفيزيائيّة؛ فرأى كيف حلَّت العلاقات الرياضيّة محلَّ الأحداث الطبيعية، وكيف قام العدد مقام المادّة، فكانت النّقلة هنا نقلة الخيال في أباهيّ صوره.

وتستطيع أن تتمثَّل تقاطر العلوم على حياة فاليري في عزلته إلى أن قام في رأسه أنَّ بالإمكان إيجاد صيغةٍ علميّةٍ تُعبّر عن مبدأ الفنِّ، وهو أنَّ صانع الأدب لا ينبغي أن يبدأ من حيث يريد أن يُعطي من نفسه، بل من حيث يريد أن يأخذ لنفسه؛ أعني أنه لا يبدأ من ذات أحاسيسه، بل من الأحاسيس التي يحرص هو على إحداثها في القارئ أو السامع. وعلى الجملة، فالمعلول يتحكَّم في العلَّة، والأثر هو الذي يُملي السبب ـ كما يقول الفلاسفة ـ.

يقول فاليري: “المثل الأعلى في الأدب هو الفنُّ في معرفة وضع القارئ، والقارئ وحده، على القرطاس”. ويقول أيضاً: “إنَّ الأدب هو فنُّ اللّعب بنفوس الآخرين”.

ولكن فاليري الذي آمن بالأدب والفنِّ على هذا النحو، وتوسَّل لهما في عزلته بأسباب العلم والمعرفة، لم يشأ أن يجعل من أدبه وفنه وسيلةً إلى الارتزاق الماديّ، لاعتقاده أن الآداب والفنون أسمى من أن تكون صناعةً كهذه الصناعات التي يتكسَّبُ بها المرء من أجل العيش العريض!

لقد دخل عام 1897 وزارة الحربية وعمل فيها موظفاً ثلاث سنوات، ثم عمل طيلة 22 عاماً في وكالة الأنباء الصحفية المعروفة (هافاس) بصفة سكرتيرٍ خاص لمديرها العام.

وظل من 1900 الى 1917 في معزلٍ عن عالم الأدباء والنَّشر في الصحف، وهي فترة لم يعهدها التاريخ في أديبٍ، مثل فاليري، شعَّ اسمه كالعطر في أرجاء الأدب وكان شعره يتردَّد على الأفواه وهو صامتٌ في عزلته الطويلة.

ولكن الكاتب أندريه جيد، والناشر غاستون غاليمارG. Gallimard شاءا – لإعجابهما الشديد بفاليري ـ أن يعود سيرته الأولى في ممارسة الأدب، فطلبا إليه أن يجمع شعره القديم الضائع في مختلف المجلّات لينشراه له بعنايتهما وعلى حسابهما في ديوانٍ صغيرٍ جميل.

ونفدت ستمائة نسخة من الطبعة الأولى من الديوان خلال ثلاثة أشهر من عام 1917 في جبهات القتال … ولكنَّ الشُّهرة التي ظفر بها تجاوزت كلَّ حدٍّ مألوفٍ. انتُخِبَ عام 1927 عضواً في الأكاديميّة الفرنسيّة، وحاضرَ في برلين عن الأدب الفرنسيّ، ثم عُيِّنَ أستاذاً للشِّعر في “كوليج دي فرانس” وأصبح مدير الدائرة الجامعيّة للبحر الأبيض المتوسِّط، ونال وسام “اللجيون دونور” برتبة ضابط …

صار فاليري إذن (رجل أدب) بالمعنى المعروف: ينظم الشعر، ويُنشيء الفصول، ويؤلِّف الكتب، ويعمل مقدِّماتٍ للباحثين والأدباء والفنانين والعلماء والفلاسفة أيضاً!

وظلّت حياته أحفل حياةٍ بالإنتاج الأدبيّ حتى عام 1945، هنالك أغمض عينيه في جلال الموت الهادىء، وسكتَ ذلك القلم الذي عمل الآثار في ظلِّ هذا الشّعار:

“هنا أرقدُ أنا القتيلُ بيدِ الآخرين”

صيف 1949

زهير

الأدب والمجتمع

دراسة : زهير ميرزا 1951/11/5

أكادُ أحارُ حيرةً لا حيرةَ بعدها ،عندما أحاول أن أضع التعريفات الأوليّة لكلٍّ من لفظَيْ الأدب والمجتمع . فالفِكْرُ أكثر ما يكون انصرافاً عن هذه التعريفات الضّيقة التي تُحدُّ من الانطلاق المتَّسم به الفكر . في نفس الوقت الذي لا مجال فيه لهذا الانطلاق بعد أن قال سقراط العظيم

“حدّدوا الألفاظ التي تستعملونها “! فإذا كان سقراط يريد منا أن نحدّد الألفاظ التي نودُّ استعمالها حتى تؤدي اللفظةُ المعنى المراد منها بالذَّات، دون التخبُّط في معانٍ مبهمة غامضة نتيجةً لاضطراب اللفظ المستعمل ، فإنّ الأولى بنا أن نحدّد ما نريده من كلمة أدب أو كلمة مجتمع عندما نودُّ معالجة موضوعٍ متماسكٍ كموضوع الأدب والمجتمع !

أرى في نفسي نزوعاً قوياً إلى الانصراف عن هذه التعريفات الضيّقة المحدودة ؛ فمهما حاولتُ أن أقول في تعريف المجتمع فلن أستطيع أن أصل إلى القول المستقرِّ في أعماق كلٍّ منّا ، والذي أصبح لديه مفهوماً واضحاً في غموض ، ولم يكن يوماً غامضاً في وضوح .

فكلُّ كائنٍ عاقلٍ يضع الخطوط الأولى لمفاهيمه منذ نشأته الأولى ، ويحاول بعد ذلك بالمطالعة الواعية, والملاحظة المدركة, والاستقراء الطبْعيّ، أن يصقل هذا المفهوم أو ذاك , فما يكاد يصل إلى سنٍّ معينة من الثقافة والإدراك حتى تتذلّل صعاب الفهم شيئاً فشيئاً ، وتنجلي المفاهيم انجلاءً تاماً لا يعوزه بعدها التمحيص لإدراك المعنى المُراد من هذه اللفظة أو تلك إلاّ إذا اعترض سبيله شكٌّ ملحفٌ زعزع ثقته , أو إذا بدا له ما يُوجِب النظر في ذاك المفهوم وتدبُّره من جديد !…

وكذلك بالنسبة إلينا جميعاً عندما ننظر في مفهومنا للمجتمع .

وأنا أعترف أنني قبل دراستي لعلم الاجتماع ، لم يقم في ذهني يوماً أن أسائل نفسي فيما إذا كنتُ أستطيع أن أعرِّف المجتمع أو لا ! فلما عرض لي هذا الشأنُ ، وجدت نفسي أدور في حَلقةٍ مُفرَغة ، وأجترُّ ألفاظاً أتداولها بيني وبين نفسي دوماً … وهي ـ وإنْ كانت على جانب قويٍّ من الواقعية ـ إلاّ أنها لا تتّسم باليقينيّة العلميّة التي يَنشدُها هذا البحث .

فما هو المجتمع؟..

هل هو هذه الكتل البشرية المتراصّة مجرَّدةً من تفكُّكها الضمنيِّ وموَضَّحةً بهذا التجمهر اللاواعي جُملةً لا تفصيلاً ؟…

هل هو هذه المؤسّسات متفرّقة طبقاتُها بعضها عن بعض ؟..

والسؤال الأدهى الذي يُساورني منذ أمدٍ غير ممتدّ :

آلمجتمع مجتمعٌ واحدٌ ، أم هو عبارة عن مجموع مجتمعاتٍ صغيرةٍ متباعدٌ بعضها عن بعض تباعداً تاماً ؟ فإن كان الأمر كذلك ففي أيٍّ أجولُ ؟ وإلى أيٍّ أتجه ؟ … ولستُ أعني بالمجتمع الصغير واحدةُ المجتمع الكبير ؛ بل أريد المجتمع منفصلاً عن المجتمع ؛ كمجتمع القرية بالنسبة إلى البلدة , والبلدة بالنسبة للمدينة !

وهنا ألاحظُ قيمة هذا التحديد لأنَّ صلته وشيجة بالموضوع الذي أعالجه .. لأنَّ مفاهيم مجتمعٍ من المجتمعات لا يمكن أن تكون منطبقةً تمام الانطباق على مفاهيم المجتمع الآخر ! وهذا يعني أنَّ موضوع دراستي يجب أنْ يستغرق دفَّاتِ مُجلَّداتٍ بحثاً في علاقة الأدب بكلٍّ من هذه المجتمعات على حدة ! (1)

بل سأجعل من المجتمع – لتحديد موضوع البحث فقط – مجتمعاً ما دون تعيين وسأضطر من هذه الزاوية إلى أن يكون حديثي مُجرَّداً نوعاً , ومُركَّزاً نوعاً أيضاً .

المجتمع الذي نحن بسببه ـ وكما عرَّفه علماءُ الاجتماع ـ هو جُملة مفاهيم , متراصَّةٍ متماسكةٍ ، أو كما يقولون :آخذٍ بعضُها برقاب بعض . فثمَّة شخوصٌ لهذا المجتمع , أو ما أدعوه بالكتل البشرية ؛ وألحُّ على تسميتها بالكتل لأنهاـ فيما بدا لي ـ متجردةٌ لا تمامَ التجرُّدِ , ولكن نوعاً من العقل الواعي ! وحسْبُ هذه الكتل البشرية أنَّها تُدعى الجماهير ؛ لها نفسياتُها المضطربة والمسوقُ (المنساقة) دوماً بعامل العاطفة لا العقل ! كنتُ أقول : فثمَّة شخوصٌ لهذا المجتمع , وثمَّة عاداتٌ وتقاليدُ , وثمَّة مؤسَّساتٌ , وهذه كلُّهاـ إلى جانب غيرهاـ متضامنةً متضافرةً تشكّل المجتمع الذي أبحث فيه .

على أنَّ المجتمع بأفراده ، وأفرادُه به ؛ فكما قرَّر علماء الاجتماع : لا يمكن فهمُ المجتمع منفصلاً عن الفرد ، كما لا يمكن فهمُ الفرد منفصلاً عن المجتمع !

ومن هذه الزاوية , المضطربة , المختلطة , أجد الصعوبة في الرّبط بين الأدب والمجتمع ! فالأدب فرديٌّ جماعيٌّ ؛ فردي بصدوره عن الفرد ، وجماعيٌّ لاتصاله بهذه الجماعات أو تلك ! فكما أنَّ المجتمع لا يمكن فهمُه منفصلاً عن الفرد ، كذلك الأدب لايمكن فهمُه مفصولاً عن الفرد وعن الجماعة ؛ فمنشؤه فرديٌّ ، ولكنه للمجموع ! فأنا لا أستطيع أن أتصوّر أديباً يصدر عن نفسه ولنفسه وحدَها ! إنما الأدب للجماعة ؛ للناس , لهذه الكتل البشرية التي يمكن أن تُشعرنا بوجود الأديب المنتج!

فلو لم أطّلع على نتاج الأديب لَمَا استطعتُ أن أقول إنَّ هناك أدباً ؛ واطّلاعي عليه يستلزم اطّلاع غيري عليه أيضاً , وفي هذا دلالة قوية على ارتباط الأديب بالجماعة ، وعدم إمكان وجوده أصلاً لولا وجودُها واتصالُها به ! فوجودُه مستلزمٌ وجودَها حتماً .

ومن حقي التعرُّض للأدب معرِّفاً وممهِّداً له كما فعلتُ في المجتمع . ولكن إذا كان هناك صعوبةٌ في التعرُّض لمبحث المجتمع، فإنَّ هنا استحالةً في التعرُّض لتعريف الأدب ! …

وأستطيع باختصار أن أقول :

الأدب هو النتاج الأعلى اللاماديّ للفكر ! ولن ألحَّ على التعريف بل أتجاوزه إلى مُعضِلة المُعضلات وهي : آلأدب مكتفٍ بنفسه ، أم الأدب منوطٌ بالمجتمع ؟

وبعبارةٍ أخرى :آلأدب من نتاج الفرد أم من نتاج المجتمع ؟ أم هو من نتاجهما معاً ؟ وما أثر هذا في ذاك وما تأثير ذاك في هذا ؟…

المعضلة تبدو لي من خلال الاتفاق على أنه لا يمكن فهم المجتمع منفصلاً عن الفرد أو الفرد منفصلاً عن المجتمع . فهل الأدب كذلك؟

الجواب المجرَّد : أجل : إن الأدب يصدر عن فرديّة المجتمع , أو عن الفرد المجتمع ـ إن صحَّ هذا المزج والتركيب ـ لأنه ليس من الممكن القول أصلاً بانفراد الأدب عن المجتمع واقتصاره على الفرد ! لأنه لا يمكن أيضاً القول بفردية الأدب ولو صدر عن الفرد. وهذا ما سأعالجه فيما يلي :

تُرى : ما هي صلة الأدب بالمجتمع وصلة المجتمع بالأدب ؟

أما صلة الأدب بالمجتمع فإنني أقرّرها بحزمٍ وقوة ويقين بأنها صلة الموجِّه ؛ من خلال الإبداع مرَّةً ومن خلال الإعادة مرَّات ، إذا صحَّ أنه لا إبداع في الوجود وتحت الشمس والقمر !

فالأدب الوجدانيّ الرفيع الذي يمسُّ المشاعر مسّاً رفيقاً, ويدغدغ الأحاسيس دغدغةً حبيبة , منبثقاً عن الوجدان المحض , وصادراً عن الألم المبدع , إنما هو محاولة موفقة من محاولات إصلاح وجدان المجتمع , والارتفاع به من حضيض الماديّة إلى ذُرى الإنسانية !

والأدب الكلاسيكيّ الرصين الذي يتبدَّى بهذه القوة في الأداء وفي المفهوم وفي التعبير , ماسّاً الجانب الفكريّ ومُلامساً الجانب العقليّ , إنما هو محاولة موفقة من محاولات إصلاح أهواء المجتمع والمَيْل به من جانب العاطفة إلى جانب العقل !..

ولن أعدّد ألوان الأدب ومدى تأثيرها ـ فُرادى ـ في المجتمع , فحسبي ما ذكرتُ ؛ حتّى الأدب الرمزيّ والمُغرِق في رمزيته ، أرى فيه بوادر محاولات موفّقة للحيلولة بين المادّة وبين المعنى ـ ولو أسرف في ذلك ـ !

وأُسارع فأقول بأنَّ ما قدَّمتُ ، إنما هو الجانب النظريّ من مفاهيم الأدب … تلك التي يعيشها الأديب ويُبدعها بهذا النتاج، الذي يُرسله للناس آناً بعد آنٍ .. أما إذا كان قد وُفِّق في مهمته أم لا؛ فهذا موضوع آخر نسأل عنه هذه الكتل البشرية المخيفة التي ما آمنتْ يوماً بما قالتْ ، ولا قالتْ بما آمنتْ !!!

إذن فصلة الأديب بالمجتمع أو الأدب بالمجتمع إنما هي صلة الموجِّه مهما كان لونُ الإنتاج !

أما صلة المجتمع بالأدب فهي صلة المنتج والمستهلك معاً.. أو الفاعل والمنفعل معاً … فهو الذي يُوجِّه الأدب هذه الوجهة ، وهو الذي يُوجَّهُ بالأدب ! فما كان للأديب أن يغترف إلاّ من المعين الذي أعدَّهُ له المجتمع … وما ذاك المعين إلاّ هذه المخزونات في الشعور واللاشعور , وتلك الانطباعات التأثُّريَّة والمجالات الفكرية التي يجول فيها الأدب .. والمستقاة جميعاّ من المجتمع بكافة مؤسساته التي منها الطبيعة، لا شكَّ في ذلك ولا ريب! فلولا وجودُ الإنسان لما كان هناك طبيعة .. فقد وُلدا معاً يوم وُلد هذا الكون !!!!

وكثيراً ما تشرق في نفسي إشراقةٌ تحاول أن تحدّد صلة المجتمع بالأدب على أنها لونٌ خاصٌّ ؛ ولكنها ما تكاد تشرق حتى تخبو فجأةً ؛ لأنني مؤمنٌ الإيمان كلَّه بأن الأدب لا يمكن أن يصدر عن الفرد من خلال فرديته ؛ وإنما هو التجاوب الذي تضطرب به نفسُه , وتتردّد به جوانحُه .

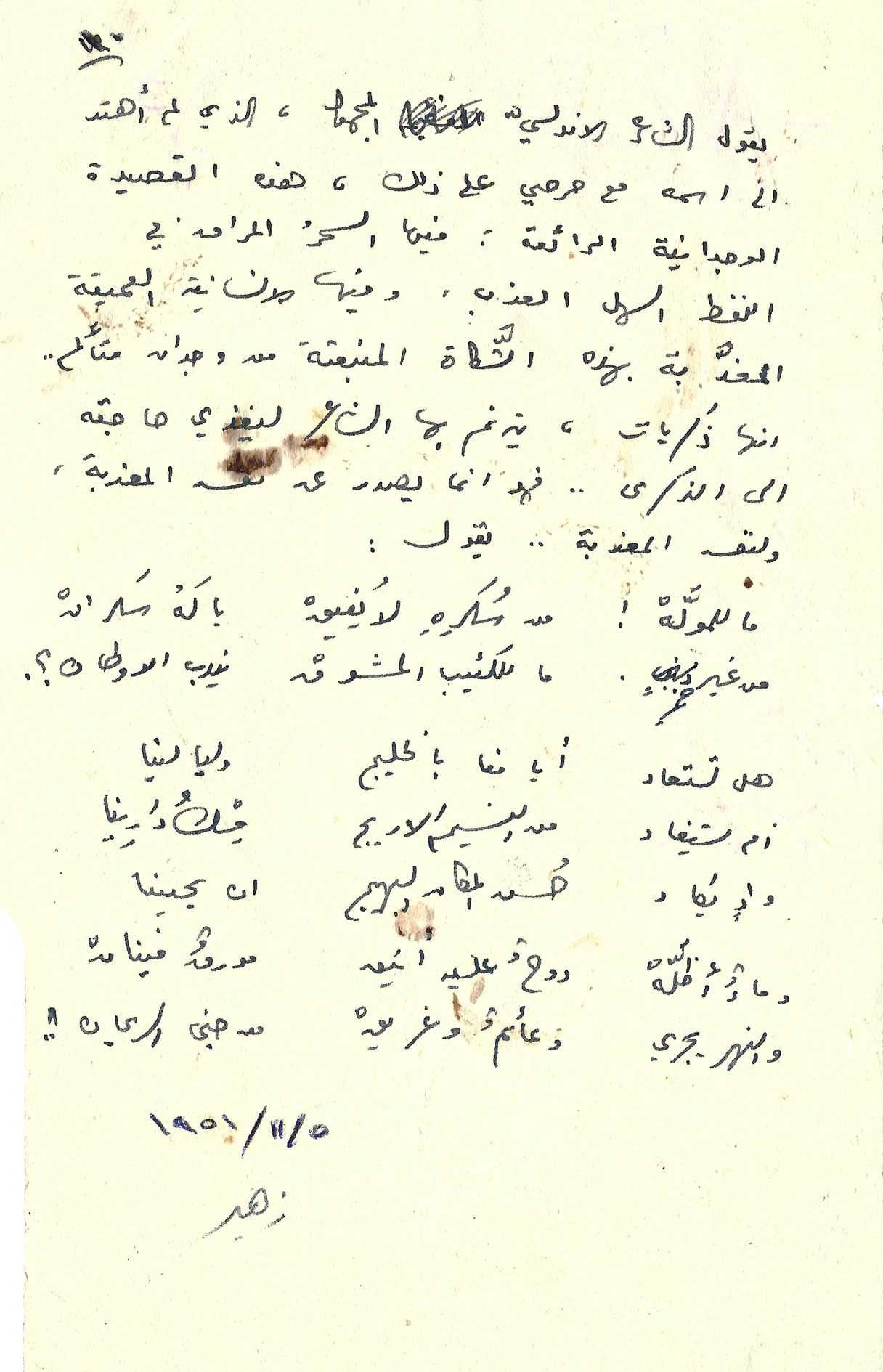

يقول الشاعر الأندلسيّ المجهول , الذي لم أهتدِ إلى اسمه ، مع حرصي على ذلك ، هذه القصيدة الوجدانيّة الرائعة , فيها السِّحرُ المُراقُ في اللفظ السَّهل العذْب ، وفيها الإنسانية العميقة المعذَّبة بهذه الشَّكاة المنبعثة من وجدانٍ متألِّمٍ ..

إنَّها ذكرياتٌ يترنَّم بها الشاعر ليغذّي حاجته إلى الذكرى .. فهو إنما يصدر عن نفسه المعذَّبة , ولنفسه المعذَّبة… يقول :

ما للمولَّهْ ! من سُكره لا يُفيقْ يا لَهُ سَكرانْ

من غير خمر ٍ ما للكئيبِ المَشوقْ يندبُ الأوطانْ ؟

هلْ تُستعادْ أيّامُنا بالخليجْ وليَاليْنا

أمْ يُستفادْ من النّسيمِ الأريجْ مِسْكُ داريْنا

وادٍ يَكادْ حُسْن المكان البهيجْ أنْ يُحييْنا

وماءٌ أظلَّهْ دوحٌ عليهِ أنيقْ مورقٌ فَيْنانْ

والنّهرُ يجري وعائمٌ وغريقْ مَنْ جنى الريحانْ !!!

-

فهل أتجرأ بعد هذا وأقول ، إنَّ علم الاجتماع ـ اتّكاءً على وجهة النظر هذه ـ لا يستطيع أن يكون علماً بالمعنى المحدَّد في هذه اللفظة ، لعدم إمكان تطبيق قوانين مجتمع من المجتمعات على غيره ؟ .. لأنَّ صفة القوانين التجرُّد والعموم ؛ فهل يمكن انتزاع قوانينَ للاجتماع ،أم يُقتصَر على دراستها دراسة واقعية لا صلة لها بالعلم إلا من الجانب الموضوعي ؟ ..

ليس هنا مجال بحث هذا ..

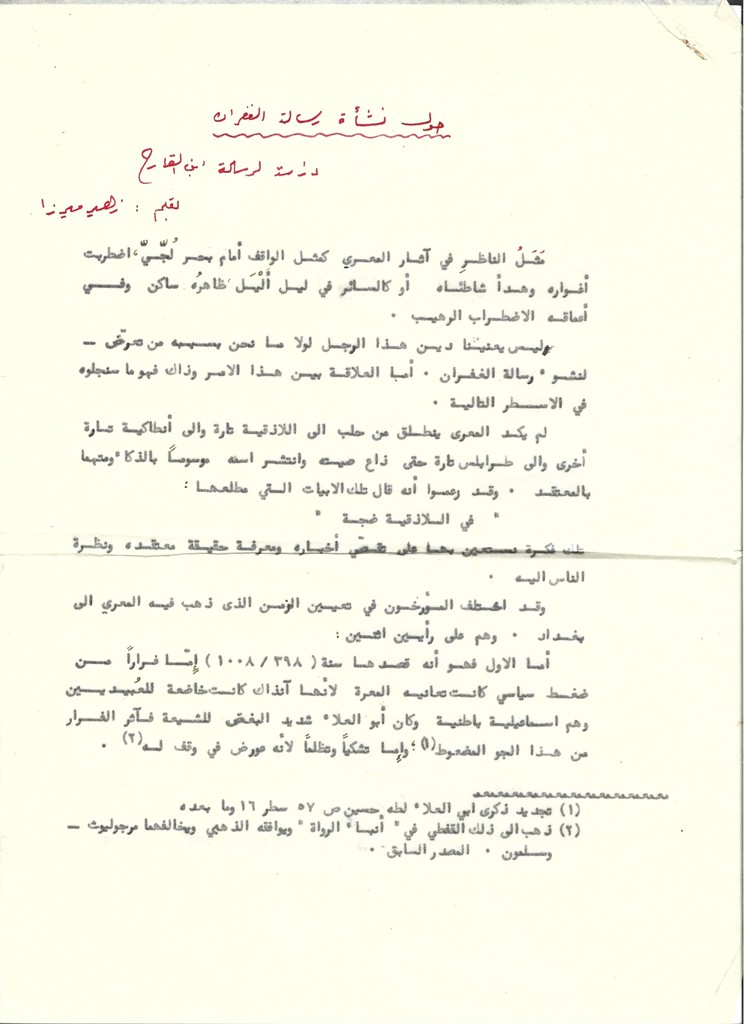

حول نشأة رسالة الغفران

دراسة لرسالة ابن القارح

بقلم: زهير ميرزا

مَثَلُ النّاظر في آثار المعرّيّ كمثل الواقف أمام بحرٍ لُجِّيّ، اضطربت أغواره وهدأ شاطئاه، أو كالسّائر في ليلٍ ألْيَلَ ظاهرُه ساكنٌ وفي أعماقه الاضطراب الرّهيب.

وليس يعنينا دين هذا الرجل لولا ما نحن بسببه من تعرُّضٍ لنشوء “رسالة الغفران”. أمّا العلاقة بين هذا الأمر وذاك فهو ما سنجلوه في الأسطر التالية.

لم يكد المعرّيّ ينطلق من حلب إلى اللاذقيّة تارةً وإلى أنطاكية تارةً أخرى وإلى طرابلس تارةً حتى ذاع صيته وانتشر اسمه موسوماً بالذّكاء ومُتَّهماً بالمُعتقد. وقد زعموا أنَّه قال تلك الأبيات التي مطلعُها: “في اللاذقيّة ضجَّة”.

تلك فكرةٌ نستعين بها على تقصّي أخباره ومعرفة حقيقة معتقده ونظرة النّاس إليه.

وقد اختلف المؤرِّخون في تعيين الزمن الذي ذهب فيه المعرّي إلى بغداد، وهم على رأيين اثنين:

ـ أمّا الأوّل: فهو أنَّه قصدها سنة (398/1008) إمّا فراراً من ضغطٍ سياسيّ كانت تعانيه المعرَّة لأنَّها آنذاك كانت خاضعةً للعُبيديين ـ وهم إسماعيليّة باطنيّة ـ، وكان أبو العلاء شديد البغض للشيعة، فآثر الفرار من هذا الجوّ المضغوط؛ وإمّا تشكّياً وتظلُّماً لأنَّه عورضَ في وقفٍ له (من كتاب تجديد ذكرى أبي العلاء لطه حسين ص57).

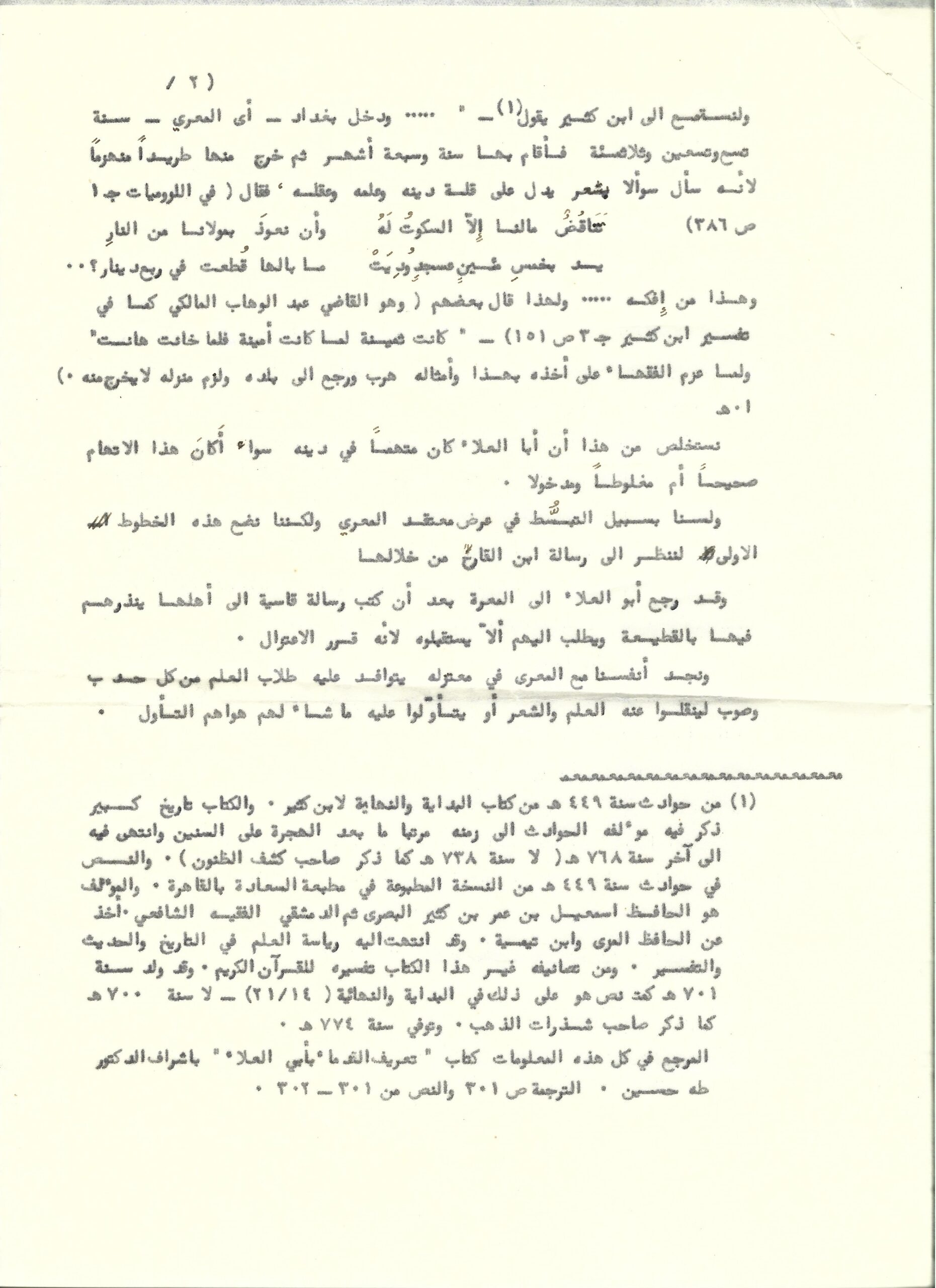

ولنستمع إلى “ابن كثير” يقول في كتابه البداية والنهاية : ” ….. ودخل بغداد ـ أيْ المعرّي ـ سنة تسعٍ وتسعين وثلاثمئة فأقام بها سنةً وسبعة أشهرٍ، ثمَّ خرج منها طريداً مُنهزماً لأنَّه سأل سؤالاً بِشِعْرٍ يدلُّ على قلَّة دينه وعلمه وعقله، فقال (في اللزوميّات ج 1 ص 386):

تنـاقضٌ مالنا إلّا السّكوتُ له وأن نعــوذَ بمولانــا مـن النّـــــارِ

يَدٌ بِخَمسِ مِئينَ عَسجَدٍ فُدِيَت ما بالُها قُطِعَت في رُبعِ دينارِ؟..

وهذا من إفكه …. ولهذا قال بعضُهم: (وهو القاضي عبد الوهّاب المالكيّ ـ كما في تفسير ابن كثير ج 3 ص151) (“كانت ثمينةً لمّا كانت أمينة، فلمّا خانتْ هانتْ”. ولمّا عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب ورجع إلى بلده ولزم منزله لا يخرج منه.) أ.هـ.

نستخلص من هذا أنَّ أبا العلاء كان متَّهماً في دينه، سواء أكان هذا الاتِّهام صحيحاً أم مغلوطاً ومدخولاً.

ولسنا بسبيل التبسُّط في عرض معتقد المعرّي ولكننا نضع هذه الخطوط الأولى لننظر إلى رسالة ابن القارح من خلالها.

وقد رجع أبو العلاء إلى المعرّة بعد أن كتب رسالةً قاسيةً إلى أهلها يُنذرهم فيها بالقطيعة ويطلب إليهم ألّا يستقبلوه لأنَّه قرَّر الاعتزال.

ونجد أنفسنا مع المعرّي في معتزله يتوافد عليه طلّاب العلم من كلِّ حدبٍ وصوب لينقلوا عنه العِلم والشِّعر أو يتأوّلوا عليه ما شاء لهم التأوّل.

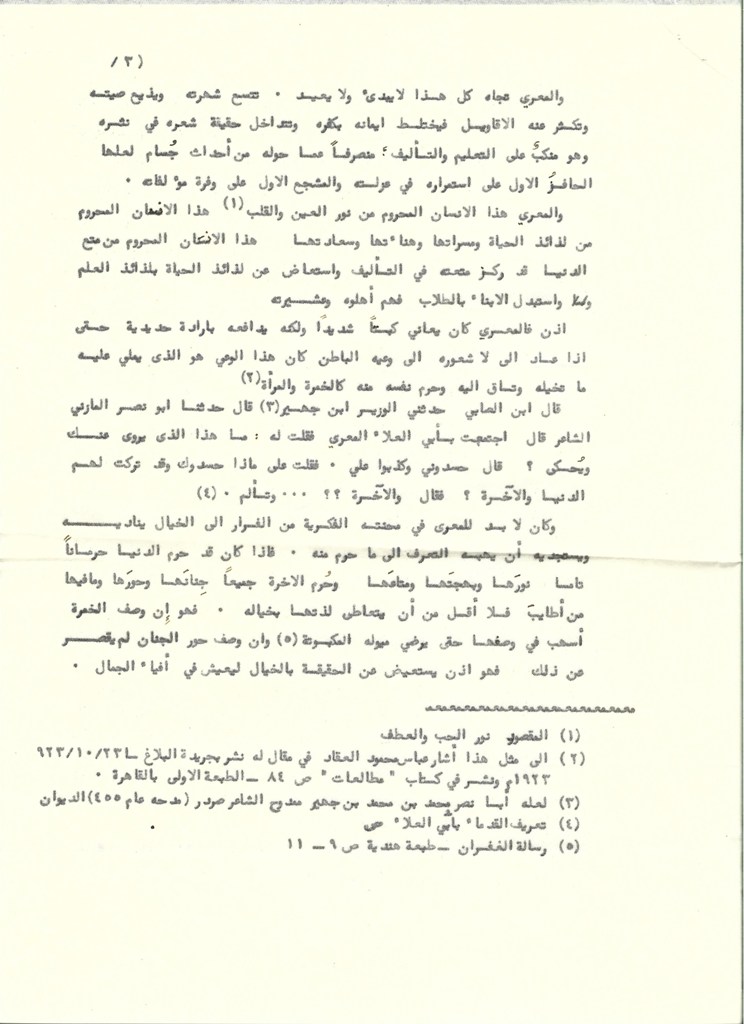

والمعرّي تجاه كلِّ هذا لا يُبدئ ولا يُعيد، تتسِّع شهرته ويذيع صيته وتكثر عنه الأقاويل فيختلط إيمانه بكُفره، وتتداخل حقيقة شعره في نثره وهو منكبٌّ على التعليم والتأليف؛ منصرِفاً عمّا حوله من أحداثٍ جسامٍ لعلَّها الحافز الأوّل على استمراره في عزلته والمشجِّع الأوّل على وفرة مؤلَّفاته.

والمعرّيّ، هذا الإنسان المحروم من نور العين والقلب (أيْ نورالحُبِّ والعطف)، هذا الإنسان المحروم من لذائذ الحياة ومسرّاتها وهناءتها وسعادتها …. هذا الإنسان المحروم من متع الدُّنيا قد ركَّز متعته في التأليف، واستعاض عن لذائذ الحياة بلذائذ العلم، واستبدل الطلّاب فهم أهلوه وعشيرته بالأبناء.

إذن فالمعرّي كان يُعاني كبْتاً شديداً ولكنَّه يدافعه بإرادةٍ حديديّةٍ حتى إذا عاد إلى لا شعوره .. إلى وعيه الباطن، كانَ هذا الوعي هو الذي يُملي عليه ما تخيَّلَه وتاقَ إليه، وحرم نفسه منه كالخمرة والمرأة (انظر الحاشية 1).

قال ابن الصّابي: حدثني الوزير ابن جهير (لعلّه ممدوح الشاعر صرَّ درّ) قال: حدَّثنا أبو نصرٍ المازنيّ الشّاعر قال: اجتمعتُ بأبي العلاء المعرّيّ فقلت له: ما هذا الذي يُروى عنك ويُحكى؟ قال: حسدوني وكذبوا عليّ. فقلتُ على ماذا حسدوك وقد تركتَ لهم الدُّنيا والآخرة؟ قال: والآخرة؟؟ … وتألَّم. (من كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء).

وكان لابدَّ للمعرّي في محنته الفكريّة من الفرار إلى الخيال يناديه ويستجديه أنْ يهَبَهُ التعرُّف إلى ما حُرم منه. فإذا كان قد حُرِمَ الدُّنيا حرماناً تامّاً؛ نورَها وبهجتَها ومتاعَها… وحُرِمَ الآخرة جميعاً جنانَها وحورَها وما فيها من أطايبَ، فلا أقلّ من أنْ يتعاطى لذَّتها بخياله؛ فهو إنْ وصف الخمرة أسهب في وصفها حتى يُرضي ميوله المكبوتة (رسالة الغفران ـ طبعة هندية ص 9-11)، وإن وصف حور الجِنان لم يقصر عن ذلك، فهو إذن يستعيض عن الحقيقة بالخيال ليعيش في أفياء الجمال.

أمّا مصادره التي اتّكأ عليها حتى أبدع لنا هذه الصورة الفريدة فالقرآن الكريم والأحاديث النبويّة عامّةً وقصّة الإسراء والمعراج خاصّة، إلى جانب اطّلاعاتٍ واسعة على أسفار اليهود والإسرائيليين.

وقد ألححنا قليلاً على هذا الجانب من جوانب تفكير المعرّي لنرى من خلاله إشعاع رسالة الغفران.

فما هي رسالة الغفران؟

لم نعثر في الكتب التي طالعناها ـ على كثرتها ـ ما ينقع غلَّةَ الصّادي أو يُلقي بعض الضوء على حقيقة نشأة رسالة الغفران، فمُجمل الكتب اتفقت على أنَّها رسالةٌ كتبها أبو العلاء جواباً على رسالة ابن القارح.

وقبل أن نسترسل في البحث لا بدَّ لنا من التوقُّف عند رسالة ابن القارح نلقي عليها بعض الضوء لأنَّها السبب في تأليف رسالة الغفران ولا يمكن فهم هذه إلّا بعد الفراغ من تلك.

إذن لا بدَّ من التحدُّث في الأمور التالية ……

أ ـ ترجمة ابن القارح وهي غامضة ومبعثرة في مطاوي كثيرٍ من الكتب، ولم يتيسَّر لنا استقصاؤها إلّا بشقِّ الأنفُس.

ب ـ الرّسالة وأغراضها.

ج ـ أسباب كتابة الرّسالة.

د ـ تاريخ كتابتها.

حتى إذا فرغنا من ذلك عدنا إلى رسالة الغفران نسألها فتجيب، وهي الخالدة على الدَّهر.

من هو ابن القارح؟ لقد استطعنا أن نصل إلى المعلومات التالية:

هو أبو الحَسَن علي بن منصور بن طالب الحلبيّ المعروف بابن القارح، والمُلقَّب بدوخلة، أيْ سلَّة البلح، (انظر الحاشية 2). ولد في حلب من أسرةٍ مغمورة وفي بلاطِ سيف الدّولة سنة (351 /962) واتصل بأبي الحسن عليّ بن الحسين المغربيّ الوزير فقام بأوده (معلومات مستقاة من الموسوعة الإسلاميّة ج 3 ص 114). وقد عاش الغلام في وسطٍ شيعيٍّ خادماً لابن خالويه ثمَّ تلميذاً له حتى كانت سنة (360/970) عندما مات ابن خالويه وانطلق الفتى من حلب إلى بغداد ليصبح تلميذاً للسيرافي (368/978)، ولأبي عليّ الفارسيّ (377/987)، ثمَّ للرُّماني (384/994) …

ويقول التاريخ: إنَّ أبا الحسن المغربيّ ترك حلب ورحل إلى مصر بعد عام 381/991. ولمّا مات العزيز بالله بن المعزِّ لدين الله صاحب مصر سنة 386/996، حكم بعده الحاكم بأمر الله، وبقي حكمه إلى سنة 411/1021.

وفي بدء خلافة الحاكم بأمر الله انتقل ابن القارح إلى مصر حيث التقى بحاميه الأوّل ومُعيله أبي الحسن المغربيّ الذي كان أصبح وزيراً للخليفة الفاطميّ الحاكم بأمر الله، فألزمه بأنْ يلزمَه ـ على حدِّ تعبير ابن القارح ـ فأصبح هذا مؤدِّباً لأبناء أبي الحسن المغربيّ. وفي هذه الفترة يتَّصل ابن القارح بابن أبي الحسن وهو أبو القاسم ليكون جاسوساً عليه لأبيه ممّا يسبِّب بينهما تنافراً ووقفة.

وخلال هذه الفترة يتَّجه ابن القارح اتّجاهاً دنيوياً فينصرف عن الحياة الدّينيّة التي كان يمارسها إلى حياةٍ دنيوية لا طائل تحتها (كما جاء في رسالة ابن القارح طبعة كرد علي 1946 ص 276). إلّا أنَّه لم ينصرف عن العلم فاتَّصل بالأوساط العلميّة بالقاهرة، ثمَّ مدح الخليفة.

وهكذا يعيش ابن القارح عيشةً رتيبةً إلى أنْ يُجَنُّ جنون الحاكم بأمر الله ويغضب على مَنْ حوله وتصبح حياة وزيره أبي الحسن المغربيّ في خطر؛ عندها يستأذن ابن القارح بالسفر إلى الحجّ فيؤذن له. وكان ذلك سنة 397 /1007(نفس المصدر السابق ص 273). ويحجُّ خمس سنين إلى 402/1012. ولمّا عاد إلى مصر كان الخليفة الحاكم بأمر الله قد أنزل النكبة بآل المغربيّ فقُتلَ أبو الحسن واختفى أبناؤه إلى أن اجتمعوا بابن القارح عند عودته من الحجّ فعرض عليهم الفرار، وقد فعلوا جميعاً. فلمّا بلغ ابن القارح طرابلس بلغه قتلهم في دمشق (عدا أبا القاسم الذي فرَّ).

فدخل ابن القارح أنطاكية وخرج منها إلى ملطية، وبها المايَسْطُرِيَّة خولة بنتُ سعد الدّولة، فأقام عندها إلى أن ورد عليه كتاب أبي القاسم المغربيّ يدعوه إليه، وأبو القاسم كان آنذاك وزيراً لمشرِف الدّولة في بغداد سنة 415/1024 أو وزيراً لنصر الدّولة ابن مروان في ميّافارِقين وهذا هو الأصوب. فسار إليه ابن القارح وهو يعلم أنَّه يضمر له العَداء لأنَّه قال في رسالته إلى المعرّي (حسب ما ورد في رسالة ابن القارح ص 274) “فكان يُسِرُّ حَسْواً في ارتغاء”.

ويبدو لنا أنَّهما افترقا بعد هذا، لأننا نجد ابن القارح في بغداد معلِّماً للنَّحو … يتتلمذ على يده رزق الله بن عبد الوهّاب التّميميّ (حسب رسالة الأستاذ بلاشير ص 8). وبعد هذه المرحلة تضيع علينا خطواته مرةً أخرى حتى نرى محمد بن الحسين بن عبد الرَّحيم يلتقي به في تكريت سنة (421/1030). ثمَّ تُفتقد خطواته بعد عام 421/1030 حيث نجده في آمد متَّصلاً بأبي الفرج الزّهْرَجي كاتب نصر الدولة ابن مروان في ميّافارقين (تاريخ الكامل لابن الأثير ص 115).

ويبدو لنا أنَّ أبا الفرج هذا كان من الكُتّاب والأدباء (حسب رسالة الغفران طبعة هندية ص128) وقد جرتْ بينه وبين ابن القارح مُناظرةٌ في آمد بعد ما ادَّعى ابن القارح أن كُتُبَ أبي الفرج الزّهْرَجي يهوديّة، وانتهت هذه المُناظرة بأنْ كتب أبو الفرج الزَّهْرَجي رسالةً يقرِّظ فيها ابن القارح، ولعلَّها الرّسالة التي حملها ابن القارح إلى المعرّي كشاهدٍ على علمه بالإضافة إلى الرّسالة الخاصّة التي حملها ابن القارح من الزَّهْرَجي إلى المعرّي.

وهَهنا نصل إلى الفترة الأخيرة من حياة ابن القارح؛ فهو قد حمل رسالة الزّهْرَجي من آمد أو من ميّافارقين إلى المعرّي، وقبل أن يصل حلب سُرقتْ منه الرّسالة. ولمّا وصل حلب مرض مرضاً خطيراً، وعاش وحيداً غريباً لا صديق ولا أنيس …. (حسب ماورد في رسالة ابن القارح ص 256).

في هذه الفترة كتب رسالته المعروفة إلى أبي العلاء المعرّي، وهي الرّسالة التي نبحث فيها في هذا المقام.

زمن الرّسالة

لم يذكر أحد المؤرِّخين الذين قرأنا لهم ـ على كثرتهم ـ تاريخاً يؤرِّخون به زمن كتابة رسالة ابن القارح، ولكنَّنا نجد الأستاذ بلاشير (في رسالته ص 8) قد حدَّد هذا التاريخ فجعله سنة 422 هـ أو 423هـ معتمداً على نصٍّ مأخوذٍ من رسالة ابن القارح نفسه (ص 278) يقول فيه “وكيف أشكو من قاتني وعالني نيِّفاً وسبعين”. إلّا أنَّنا نرى ـ من المعلومات التي مرَّتْ معنا في ترجمة ابن القارح ـ أنَّ الرّسالة كُتبتْ عندما كان أبو الفرج الزّهْرَجي كاتباً لنصر الدّولة في ميّافارقين أي سنة 421 هـ /1029 – 1030م .

وهنا لا بدَّ لنا أن نلاحظ أنَّ حلب عرفت الاستقرار خلال عام 421 هـ، ذلك أنها – كما سبق القول – عانت سنة 420 هـ مقتل صالح بن مرداس، كما عانت سنة 422هـ النّهب والسَّلب أيّام رجع حسّان بن مفرج الطائيّ بأمر القياصرة ينهب ويهدم ويسبي ويفعل الأفاعيل.

فمن جوِّ رسالة الغفران ورسالة ابن القارح نلاحظ أنَّ الوضع السّياسيّ في حلب لم يكنْ مستقرّاً نوعاً إلّا خلال عام 421 هـ وما بعد عام 425 هـ، ممّا يدلُّ دلالةً نقبلها مبدئيّاً على أنَّ رسالة ابن القارح كُتبتْ خلال هذا العام على وجه التحقيق، في حين أنَّ رسالة الغفران كُتبتْ أواخر سنة 421 هـ/1029م أو أوائل سنة 422 هـ/ 1030م ـ على الأصحِّ ـ اعتماداً على ما ورد في رسالة الغفران (انظر الحاشية 3)؛ إذ قال المعرّي بعد أن أضاع ابن القارح كتاب توبته. وناله من ذلك ما ناله، والتمس الشّفاعة لدى عليّ بن أبي طالب كرَّم الله وجهه (فقال أمير المؤمنين لا عليك، ألك شاهدٌ بالتّوبة؟ فقلتُ نعم قاضي حلب وعدولُها، فقال: بمَنْ يُعرَف ذلك الرّجل؟ فأقول: بعبد المُنعِم بن عبد الكريم قاضي حلب ـ حرسها الله ـ في أيّام شبل الدّولة)؛ وشبل الدّولة ـ كما نعلم ـ هو أبو كامل نصر بن صالح بن مرداس الذي تولَّى زمام الحكم بعد مقتل صالح سنة 420 هـ.

محتويات رسالة ابن القارح

يمكن تقسيم محتويات رسالة ابن القارح أربعة أقسام:

الأوّل ـ عبارات المُجاملة وبذل الودِّ، وعرض مظاهر الإخلاص للمعرّي، وتمجيد ثقافته واطّلاعه، وعلوّ كعبه في الأدب وما اتصل بذلك ممّا لا يقدِّم ولا يؤخِّر. وهذا القسم منثورٌ في ثِنْي رسالة ابن القارح يعود إليه مرَّةً بعد مرَّة.

الثاني ـ سلسلة الهجمات القويَّة المُركَّزة على الزنادقة والملاحدة الذين يتعرَّضون للدِّين؛ فيقدِّم ابن القارح نماذج مختلفةً متباينة تجمع بينها رابطةٌ واحدة هي مهاجمة أولئك الذين انحرفوا عن جادَّة الدِّين، فهو يهاجم المتنبِّئ لادِّعائه النبوَّة، ثمَّ يورِد قصَّة بشّار بن بُرد مع المهديّ عندما قتله لزندقته، كما يذكر قصَّة صالح بنِ عبد القُدُّوس (حسب رسالة ابن القارح ص 258) عندما قُتل لأنَّه قال:

رُبَّ سِـــــرٍّ كَــتَـمْتُـــهُ فـكــــأنّي أخـــرسٌ أو ثَنى لِســانيَ عَقْــــلُ

ولو أنّي أظهرْتُ للناس ديني لم يكنْ لي في غيرِ حبسيَ أكلُ

حتى إذا اعتذر صالح بن عبد القُدُّوس وقال إنَّه كان زنديقاً ثمَّ تابَ، قال الخليفة: كيف وأنتَ القائل:

والشّيخُ لا يترك عاداتِــهِ حتى يُوارى في ثرى رَمْسِهِ

إذا ارْعــوى عــاد إلى غِيِّهِ كذي الضَّنى عاد إلى نكسِـهِ

وأخذ غفلته السيّاف فإذا رأسه يتدهدى على النِّطع.

ثمَّ ينتقل ابن القارح يورد القصَّة تلو القصَّة وكلُّها تنبئ عن مصائر الزنادقة والملاحدة، ثمَّ ينقل قصَّة “فاذَوَه” الذي تأخَّر عن التّوبة، فلمّا رغبوا إليه أن يتوب إلى الله قال: ” لمَ تدخلون بيني وبين مولاي، وهو الذي يقبل التّوبة من عباده؟ … ثمَّ يصف لنا ابن القارح (في رسالته ص 272) مصير فاذَوَه الذي هُرس رأسه بمهراس” فأعجله ذلك عن التّوبة”

الثالث ـ استنكافه عن الخمرة وترَفِ الحياة التي تجلبه الثروة بعد أن تاب، وخلوصه من كلّ ذلك إلى القول بأنَّه من الخير للإنسان أن يركن إلى قدرة الله الخارقة … (رسالة بلاشير ص 13).

الرابع ـ يعرض ابن القارح تعاسته وبؤسه في كِبَره، وهو يلحُّ في كتابه على مصيره المُحزن في حلب من غُربةٍ ومرضٍ وشيخوخةٍ وبؤس (رسالة ابن القارح ص 272).

هذا مجملٌ سريعٌ للخطوط الكبرى التي تضمَّنتها رسالة ابن القارح.

أمّا أغراض الرّسالة فهي الأسباب التي دعت ابن القارح لكتابة رسالته، وهي ناحيةٌ على جانبٍ كبيرٍ من الأهميّة.

لماذا كتب ابن القارح رسالته إلى المعرّي؟

كنّا رأينا أنَّ أبا القاسم المغربيّ كان على صلةٍ بابن القارح الذي لازم أباه أبا الحسن وكان جاسوساً على ابنه أبي القاسم، ممّا سبَّب بينهما تجافياً حمل منه أبو القاسم ضغينةً على ابن القارح.

وفي نفس الوقت لا بدَّ لنا أن نعلم أنَّ ثمَّة صلة قويّة كانت بين أبي العلاء المعرّي وبين أبي القاسم المغربيّ؛ لأنَّ المعرّي عاش فترةً في حماية أبي الحسن وابنه – كما يذكرون ـ وليس هنا موطن البحث في هذا الأمر.

ونرى ضمن رسالة ابن القارح ما يشير إلى أنَّ المعرّي نقم على ابن القارح لاختلافه مع أبي القاسم المغربي وهجائه إيّاه؛ وهذا الهجاء لم يصلنا، ولم نستطع العثور عليه.

هذا من جانب، ومن جانب آخر لا بدَّ لنا أن نتذكَّر الخبر الذي أوردناه في مطلع هذا البحث عن ابن كثير والذي يتحدَّث فيه عن سبب خروج المعرّي من بغداد متَّهماً في دينه ومطلوباً للقتل.

ثمَّ لا بدَّ لنا من الاهتمام بسبب كتابة أبي الفرج الزّهْرَجي رسالته إلى المعرّي؛ فالأستاذ بلاشير يرى أنَّ هذه الرّسالة التي كتبها الزّهْرَجي إلى المعرّي لم تكن الرّسالة الأولى بينهما، وإنَّما كانت هناك مراسلاتٌ بينهما لا يذكرها وإنَّما يشير إليها ويعتبر هذه الرّسالة إحدى رسائله إليه (ص 8 و 9).

ولكنَّ هذا الرّأي يَنْسَؤه ما كتبه المعرّي في رسالة الغفران (ص 128) إذ قال “وأمّا أبو الفرج الزًّهْرَجي فمعرفته بالشَّيخ تُقسِم أنَّه للأدب حليف”، ممّا يدلُّ على أنَّ هذه هي أوّل مرّة يسمع فيها أبو العلاء بأبي الفرج لأنَّه أعطى حكمه فيه لاتصاله بابن القارح، كما يرى المعرّي أنَّ أبا الفرج قد وُفِّق لمّا درس الكتب على ابن القارح .

وهل نستطيع أن ننسى النصَّ الهامَّ الوارد في رسالة ابن القارح والذي يقول فيه: “كان أبو الفرج الزَّهْرَجي كاتب نصر الدَّولة ـ أدام الله حراسته ـ كتب إليَّ رسالة أعطانيها ورسالة إليه ـ أدام الله تأييده ـ استودعنيها وسألني إيصالها إلى جليل حضرته …..” إذ لو كانت الرّسالة التي عناها ابن القارح رسالة وساطة كما ذهب الأستاذ بلاشير (ص 9) لأضعف عندنا هذا الرّأي قول ابن القارح “كتب إليَّ رسالة أعطانيها”؛ فمدلول لفظة (رسالة) يحيُّرنا تماما، ولا نجد منه مَخرجاً إلّا إذا زعمنا أنَّ رسالة هنا بمعنى “مؤلَّفٌ صغير”، كُرّاسةٌ أوعدَّة كراريس … لأنَّها لو كانت بمعنى رسالة من المُراسلة لما صحَّ أن يقول ابن القارح “كتبَ إليَّ رسالة أعطانيها”.

نخلص من هذا إلى القول بأنَّ رسالة الزَّهْرَجي لأبي العلاء المعرّي إنَّما كانت عبارة عن مؤلَّف من مؤلَّفات الزَّهْرَجي ـ إن كانت له مؤلَّفات ـ بعث بها إلى المعرّي ليطّلع عليها ويُبدي رأيه فيها.

بعد كلّ هذا وذاك لا بدَّ لنا من الوصول إلى أمرٍ هامٍّ وهو أنَّ الرّسالة ـ رسالة ابن القارح ـ كانت تنطوي على أمرين هامَّين اثنين: أحدهما ظاهريّ، والثاني خفيّ. وفي رأينا أنَّ الأمر الثاني هو الذي كُتبتْ الرّسالة من أجله، ونكاد نقول ـ لا شكَّ في ذلك ولا ريب ـ.

أمّا الأمر الظاهريّ فقد أشار إليه ابن القارح في رسالته (ص 257) إذ قال: “فكتبتُ هذه الرّسالة أشكو أموري وأبثُّ شُقوري (همومي) وأُطلِعُه طِلْعَ عُجَري وبُجَري وما لقيت في سَفَري من أقوامٍ يدَّعون العِلْم والأدب ….”

كما نجد في رسالة ابن القارح ما يُشير إلى أنَّه يعتذر عمّا بلَغَ المعرّيَّ من أنباء تُشير إلى هجاء ابن القارح لأبي القاسم المغربيّ، وهو يُسهِبُ بعض الشّيء في وصف طبيعة علاقته بأبي القاسم ويتَّهمه باتّهامات ليس هنا محلّ ذكرها.

وإلى جانب هذا نجد في رسالة ابن القارح عباراتٍ تدلُّ على أنَّ الغرض الظاهريّ من رسالته هو أن يجد ملاذاً لدى المعرّي يستودعه فضلة مالٍ كانت عنده حتى يُنفق عليه المعرّي منها طيلة بقيَّة حياته. يقول ابن القارح (ص 277) “معي بقيَّة نزرةٍ يسيرةٍ من جملةٍ كثيرة، لو وجدتُ ثقةً أعطيتُه إيّاها ليعودَ عليَّ أُرفِّهُ به جسمي من الحركة وقلبي من الشّغل، وأنا أجد مَنْ أدفعها إليه وبقيَ أن يردَّها إليّ ….”.

بالإضافة إلى ما تقدَّم يمكننا أن نقول إنَّ غرضه الظاهريّ من رسالته كان الحصول على رسالةٍ من المعرّي يقوم بتدريسها والانتفاع بها، وقد أشار إلى ذلك في نصٍّ ثمينٍ إذ قال: “وإذا جاء جواب (رسالتي) هذه سيَّرتُها بحلب وغيرها، إنْ شاء الله وبه الثّقة”.

على أنَّ الجانب الظاهريّ من الرّسالة لا يمكنه أن يفصلنا عن الغرض الكبير الذي كُتبتْ الرّسالة من أجله.

ولو كان الغرض الحقيقي هو ما ذهب إليه ابن القارح وعرضنا له لما خفي ذلك على المعرّي الأريب الفَطِن؛ ولكننا إذا نظرنا في رسالة الغفران لم نجد المعرّي يذكر من قريبٍ أو بعيدٍ شيئاً عن هذه العروض التي عرضها ابن القارح، بل لم يكلِّف نفسه عناء الإشارة إليها، فضلاً عن تلبيتها، ممّا يدلُّنا دلالةً كافيةً على أنَّ المعرّي قد فطنَ للغرض الخفيّ من الرّسالة فتلقفَ ابنَ القارح يعرِضُه تارةً على الفِردَوس، وتارةً على الجحيم يعذِّبه ما شاء له افتتانه أن يعذِّبَه، ويذيقه ألواناً من الخِزي والسُّخرية.

فما هو الغرض الذي ذهب إليه ابن القارح؟

القارئ لرسالة ابن القارح يأخذه فيها ـ أوّل ما يأخذه ـ هذه الفجوات والطّفرات القويّة من موضوع إلى موضوع.

فإذا صحَّ لنا أن نقبل هذا الرّسالة على علّاتها كما وردتْ ولا نطعن في صحَّتِها أو نشير إلى عدم اكتمال نسجها، أمكننا الانتباه إلى القضايا التالية:

1- إنَّ ابن القارح كان على علمٍ بحقيقة ما يُشاع عن أبي العلاء من زندقةٍ واستهتار.

2- نلاحظ أن ابن القارح قد استهلَّ رسالته بعد المقدِّمة العاديّة البسيطة المتكلَّفة بالتَّهجُّم على المُتنبّي حبيب المعرّي، فدخل إلى ذلك عن طريقين: الأوّل أنّه أنكر على المُتنبّي ذمَّه أهل زمانه ليخلص من ذلك إلى المهمّ وهو الإشارة إلى ما نال المُتنبّي بعد ادِّعائه النبوَّة.

ومن هذه الكوَّة نطلُّ على حقيقة غرض ابن القارح من رسالته إلى المعرّي؛ فإنَّ ابن القارح ما كاد يدخل من هذه الكوَّة إلى الموضوع حتى انطلق خلال خمس عشرة صفحة من أصل خمس وعشرين يُبرز لنا أقبح صورة عن الزنادقة والملاحدة والمتأخّرين عن التّوبة ومُدَّعي الألوهية إلى جانب مدحه النبيَّ ـ صلوات الله عليه ـ وصبرَه على المكاره وحقيقةَ رسالته وتقديسَه الله تعالى (ص 257).

والنَّاظر في هذه الصَّفحات لا يلبث أن تتكشَّف له حقيقة ما انطوت عليه رسالة ابن القارح من تهديدٍ غير مباشر للمعرّي الزنديق في نظر أكثر أهل عصره. وإنّي لأقتطف فِقْرَتين: الأولى قصَّة فاذوَه الذي أعجله المهراس عن التّوبة مع قصَّة فرعون؛ إذ قال جبريل عليه السَّلام في حديثه “خشيتُ أن يُتِمَّ فرعون الشَّهادة والتّوبة فأخذتُ قطعةً من حال البحر(يعني طينه) فضربتُ بها وجهَه”، وقول ابن القارح “كان لنا واعظٌ صالحٌ يقول لنا: احذروا مِيتةَ فاذوَه” (رسالة ابن القارح ص 272).

أمّا الفقرة الثانية فوردتْ في حديثٍ غامضٍ لابن القارح يتحدَّث فيها تائباً إلى الله فيقول: وأقبلتُ على نفسي مُخاطباً ولها مُعاتباً والخطاب لغيرها والمعنى لها “لقد أمهَلَكم حتى كأنَّه أهمَلَكم، ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟….” إلى أن يقول: تترك مَنْ إذا جفوتَه ونسيتَ ذكرَه، وتعدَّيتَ حولَه، وتركتَ نهيَه، وضيَّعتَ أمره وتُبتَ إليه و …. وقلتَ يا ربّ! قال لك: لبَّيك؟….. يا واقفاً بالتُّهَم كم …. كم …”

ولسنا نستطيع الادِّعاء بأنَّ هذا الكلام إنَّما يوجِّهه ابن القارح إلى نفسه ليقول “ألا تستحيون من طول مالا تستحيون؟”، وإنَّما جعله لنفسه تأدُّباً إلى حدٍّ ما أمام المعريّ، فكأنَّما وجَّه الكلام لنفسه ظاهراً ليصفع به المعريّ حقيقةً وتأكيداً؛ والمعرّي ـ كما لا يخفى ـ أديبٌ طُلَعةٌ نبيهٌ، بل آية في الذَّكاء.

ويؤكِّد وجهة النَّظر هذه جواب المعرّي في رسالة الغفران إذ قال: “وقد وصلت الرّسالة التي بحرُها مسجورٌ، ومَنْ قرأها لاشكَّ مأجورٌ، إذ كانت تأمر بتقيُّل الشَّرع وتعيب من ترك أصلاً إلى فرع” (رسالة الغفران ص7).

نخلص من كلِّ ما تقدَّم إلى القول بأنَّ رسالة ابن القارح كانت ذات هدفين: قريبٍ وبعيدٍ. فأمّا القريب فلا شأن لنا به، لأنَّ المعريّ لم يلتفتْ إليه، وأمّا البعيد فهو الوعيد والتَّهديد من عذاب يومّ عظيم.

وعلى ضوء هذا القبَس المُنير نتلفتُ إلى رسالة الغفران لنرى بزوغ فجرها ونرافق نشوءَها منذ الخيط الأوّل فيها حتى تكتبد السَّماء.

هل تُرانا بحاجة بعد هذا إلى أن نتحدَّث عن نشأة رسالة الغفران على ضوء ما تقدَّم؟

ما نظنُّ أننا بحاجة إلى ذلك إلّا إذا أردنا الإسهاب، وما نريدُه.

على أنَّه من المُفيد أن نذكر أنَّه إذا كانت رسالة ابن القارح قد كُتبتْ خلال سنة 421 ـ كما أوضحنا ذلك في موطنه ـ فحقّ رسالة الغفران أن تكون قد كُتبتْ خلال السنة التالية، لأنَّ المعرّي يعتذر في آخر رسالته عن تأخُّره بإرسال الجواب لأنَّه ـ كما يقول ـ “مستطيعٌ بغيري فإذا غاب الكاتب فلا إملاء” (رسالة الغفران ص 206).

وأمّا رسالة الغفران فتُقسَم ـ كما لا يخفى ـ قسمين كبيرين: تضمَّن القسم الأوّل رحلة ابن القارح التي أرادها له أبو العلاء إلى الدُّنيا الثانية ليُريه كيف أخطأ فَهْمَ تصرُّفات الأحياء في حياتهم؛ ويتفنَّن في ذلك ما شاء له إبداعه أن يتفنَّن. وتضمَّن القسم الثاني الإجابة على أكثر النُّقاط التي وردتْ في ثِنْي رسالة ابن القارح.

********

الحاشية:

-

إلى مثل هذا أشار عبّاس محمود العقّاد في مقال نُشر له بجريدة البلاغ في 23/10/1923 ونشر في كتاب “مطالعات” ص84 ـ الطبعة الأولى بالقاهرة.

-

هذه المعلومات وما يتبعها مستقاة من ثلاثة مصادر كبرى، أولاها رسالة ابن القارح من رسائل البلغاء لكرد علي طبعة 1946 بمصر، والثانية رسالة بالفرنسية صغيرة للأستاذ ريجي بلاشير عنوانها “ابن القارح ونشأة رسالة الغفران للمعرّي” ـ طبعت 1946. والثالثة تاريخ الكامل لابن الأثير الجزء التاسع.

-

رسالة الغفران (ص 58). وفي تاريخ كتابة رسالة الغفران قولٌ كثير، أجدره بالذِّكر أنَّها كُتبتْ سنة 424 هـ لورود هذا التاريخ في طبعة هندية ص 146، وفيه نظر.

دراسة “رسالة الحِجَاب” للجاحظ

مخطَّط المبحث:

-

لمحة عامّة عن الرّسالة

-

زمن الرّسالة التقريبي

-

موضوع الرسالة العام

-

أفكار الرّسالة

-

نقد وخاتمة

الرّسالة مُستقاةٌ من “رسائل الجاحظ” جمعَها ونشرَها السيد حسن السندوبي – الطبعة الأولى بمصر سنة 1352 هـ – 1933 للميلاد من الصفحة 155 حتى نهاية الصفحة 186.

المطبعة الرحمانية

لمحة عامّة عن الرّسالة

الرّسالة هي رسالة الحِجَاب، مُقتَبسة من كتابٍ بهذا الاسم هو كتاب “الحجاب” – كما أشار إلى ذلك ناشر هذه الرّسائل السيّد السندوبي؛ والرّسالة تقع في اثنتين وثلاثين صفحة من القطع المتوسِّط، مبوَّبة. وأمّا نسبتُها إلى الجاحظ فأمرٌ مدخول، لا أستطيع أن أقطع برأيٍ فيه، لأنَّ أكثر كتب الجاحظ، أو ما نعرف أنَّه للجاحظ، قد اضطرب نسَبُه – كما نعلم – وأعتقد أنَّه دُسَّ على الجاحظ لأسبابٍ لا محلَّ لذكرها هنا. ولا تزال الأبحاث جاريةً لتحقيق نسبة هذه المؤلَّفات.

إلّا أنَّ الجدير بالذّكر هنا هو ما أشار إليه الناشر السيّد السندوبي، إذ قال في نهاية الرّسالة:

“قد نقلتُ هذه الرّسالة عن الشِّهاب الخفّاجي، وفي نفسي من نسبتِها إلى الجاحظ شيءٌ رُبّما بَيَّنْتُهُ في قولٍ “خاصّ” – انتهى -.

ففي هذا القول شيءٌ جديرٌ بالالتفات، يصحُّ أن يبعثَ على شيءٍ من الشكِّ في نسبة هذه الرّسالة إلى الجاحظ.

ولمّا كانت المصادر التي بين يديّ قليلةٌ لا يمكن الاتّكاء عليها لقطع رأيٍ في هذه المسألة، ولضيق الوقت أيضاً، فإنني أرجو أن تتيح لي الأيّامُ الإصرارَ على هذه الرّسالة وهذه الدّراسة للبتِّ في أمر نسبتِها.

وسنفرضُ أنها للجاحظ فرَضَاً، وندرسُها دراسةً مفصَّلةً قدر الإمكان، مع العلم أنه لا أهميّةَ جدّيةً لهذه النسبة، لأن الرّسالة في حدّ ذاتها- وكما سنرى في دراستها – لا تعدو كونَها جَمْعاً لِما قيلَ في موضوع الحِجاب؛ ولا فضلَ للمؤلِّف إلّا فَضْلُ الجَمعِ فقط، وذلك لافتقاد الرأي الخاصّ بالمؤلِّف، إلّا ما يتوضَّح من اختياره هذا الموضوعَ لمعالجتهِ.

زمن الرّسالة التقريبي

ليس من اليسير تحديدُ التاريخ الذي كُتبَتْ فيه هذه الرّسالة؛ وسببُ كتابتها، والشّخصُ الذي أُهديَتْ إليه، غير أنهُ يمكنُ القولُ – إذا صحّتْ نسبة الرّسالة إلى الجاحظ – أنَّ الحياة الاجتماعيّة في زمن الجاحظ هي التي دَعتْ إلى وضعها؛ فقد عهدنا الجاحظَ نقّادةً اجتماعيّاً ساخراً، يحاول من خلال كتبه ومصنَّفاته أن يصوّر الواقع الاجتماعيّ تصويراً دقيقاً، ثم يحاول لذاك الواقع إصلاحاً، إِنْ عن طريق الوعظ والإرشاد، أو عن طريق النّقد والهُزء السّاخر الماجن اللّاذع.

فهو يقول في مطلع رسالته التي نحن بسبب دراستها:

“اعلمْ أنّهُ يُقال – أكرمكَ اللهُ – إنَّ السّعيدَ مَنْ وُعظَ بغيره، وإنَّ الحكيمَ مَنْ أحكمَتْهُ تجاربُه”.

إذن نستفيد من هذه الجملة اتّجاهاً سيتّجهُهُ الجاحظُ في هذه الرّسالة، وهو اتّجاه الوعظ، أو إنَّما أخذَ بالوعظ سبيلاً إلى الإصلاح.

ونستفيد من هذا القول بأن الوعظَ إنَّما يكون بسبيل الإصلاح، ولا إصلاح َإلّا لفاسد؛

إذن يمكن أن نقول إنَّ الوضع الاجتماعيّ آنذاك كان يتطلَّبُ إصلاحاً … أيْ إنَّما كان من صفاته الفسادُ!

فإذا نظرنا في السّبب الذي دعا الجاحظَ إلى سلوك سبيلِ الوعظ عن طريق ضَرْبِ الأمثال ولم يلجأ إلى سلوكٍ آخر، فإنَّ الجاحظَ نفسَهُ يُعلِّلُ لنا ذاك في مقدِّمة الرّسالة هذه إذ يقول:

“… وكانت الملوكُ إذا أتَتْ ما يَجِلُّ عن المُعاتبة عليه ضُربَتْ لها الأمثالُ وعُرِّضَ لها بالحديث”. وقال الشّاعر:

العبْدُ يُقرَعُ بالعصا والحرُّ تكفيه المَلامَهْ

وإذا كان لا بُدَّ لنا أنْ نستنتج من هذه الجملة استنتاجاً ما، فيمكن القول بأنَّ الجاحظَ قد وَجَّهَ هذه الرّسالة إلى “حُرٍّ تكفيه الإشارةُ أو المَلامة”، أو إلى مَلكٍ أو عظيم! وهذا ما يؤيّده موضوع الرّسالة الذي جُعل يدور حول الحجاب، والنَّهي عنه، وما قام به الحُجّاب من أعمال، وما أفسدوا من أمور …

وأراني أضطرّ إلى الإلحاح على هذه القضيّة والاستنتاج من مقدِّمة الجاحظ لهذه الرّسالة.

فلعلَّ الجاحظَ قد عانى تجربةً من التّجارب عاناها بنفسه ولمْ تُقْصَصْ عليهِ فتركتْ في تلك النَّفسِ أبعدَ الأثرِ فوضع هذه الرّسالة أو ذاك الكتاب؟..

وسواء أكان هذا الأمر أم ذاك فإننا نستدلُّ من مقدِّمة هذه الرّسالة على ما يلي:

-

إنَّ الوضع الاجتماعيّ كان من الفساد بحيث أجبر الجاحظَ على تصنيف هذا الكتاب.

-

إن الرّسالة أو الكتابَ إنَّما رُفعَ إلى أحد اثنين: إمّا الخليفة ـ وهو وجهٌ ضعيف ـ، وإمّا أحد وزرائه، وهو الأرجح.