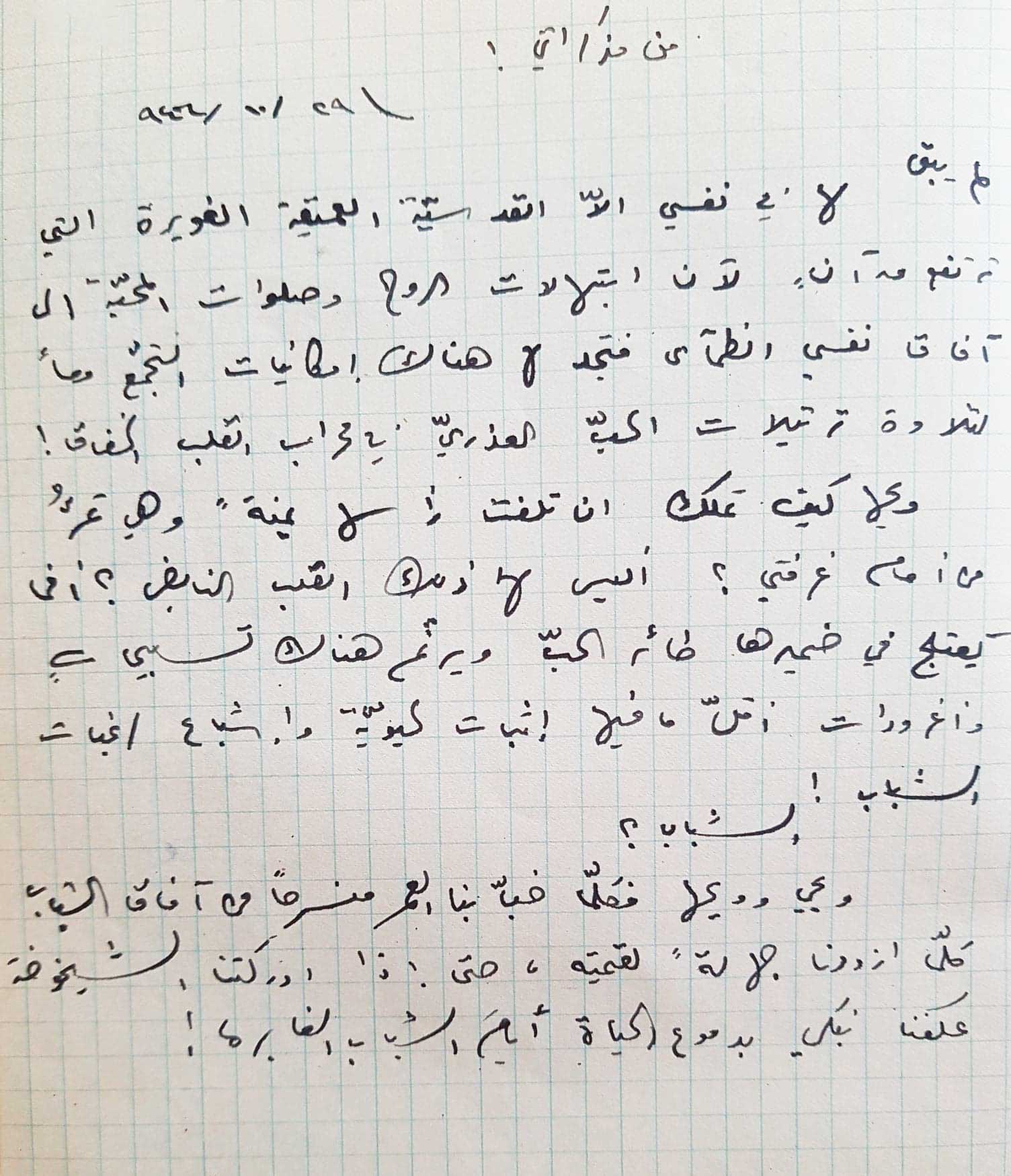

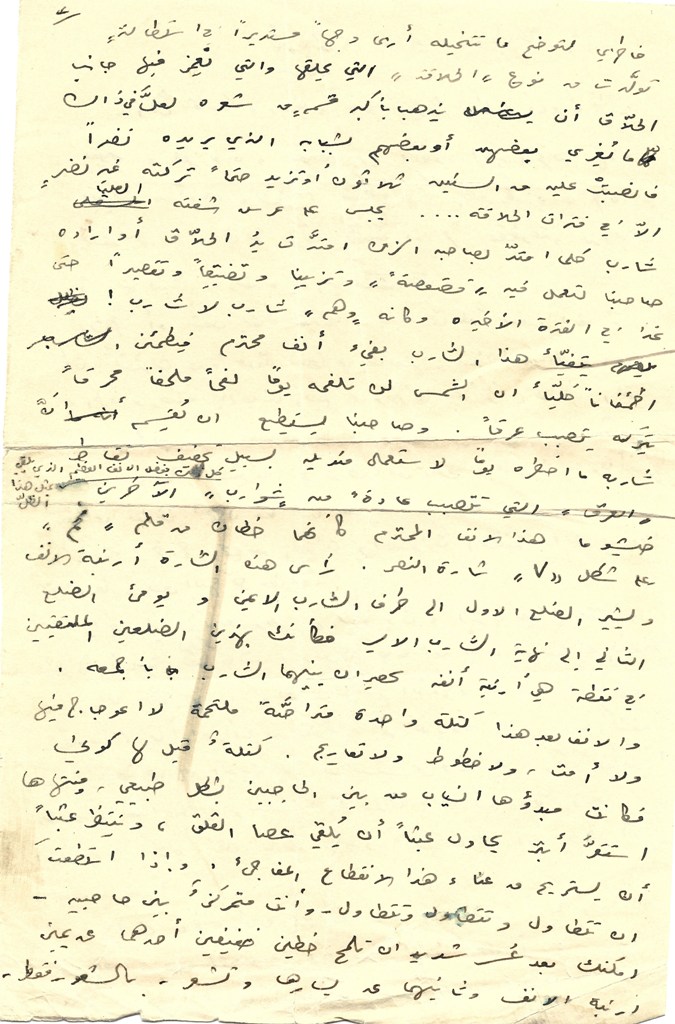

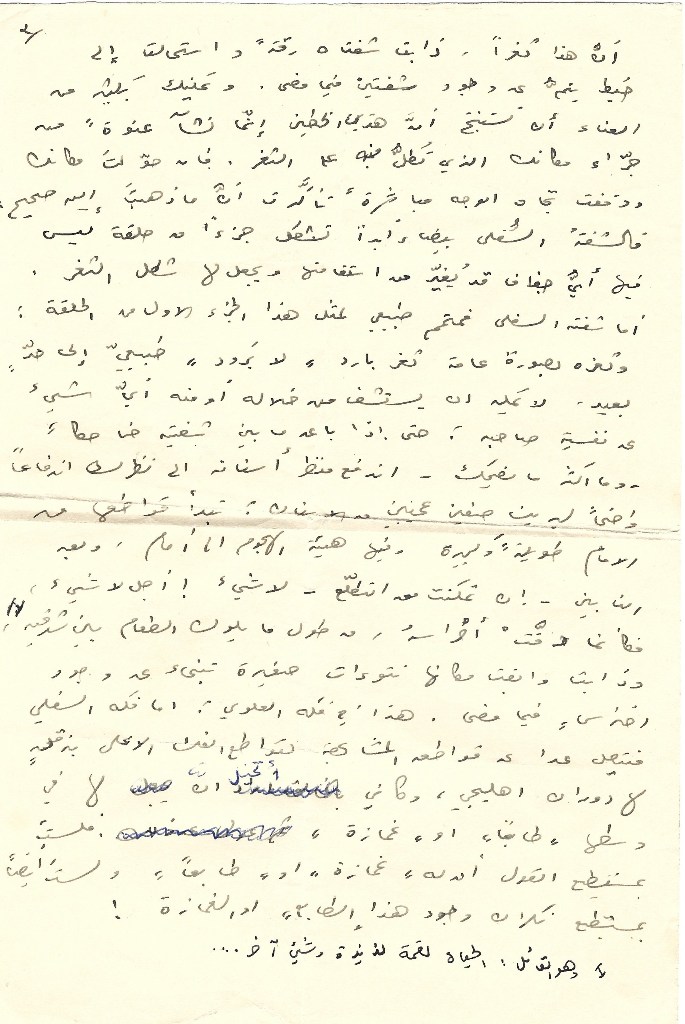

من مذكراتي !

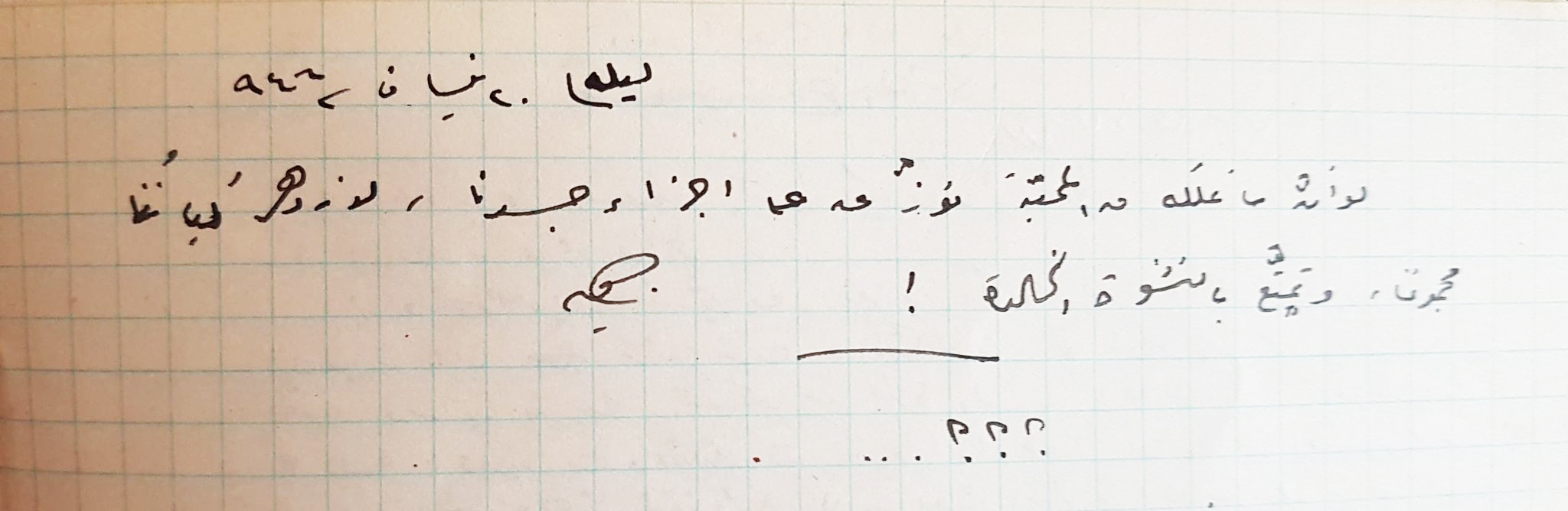

أهبت بقلبي

لو أن ما نملكه

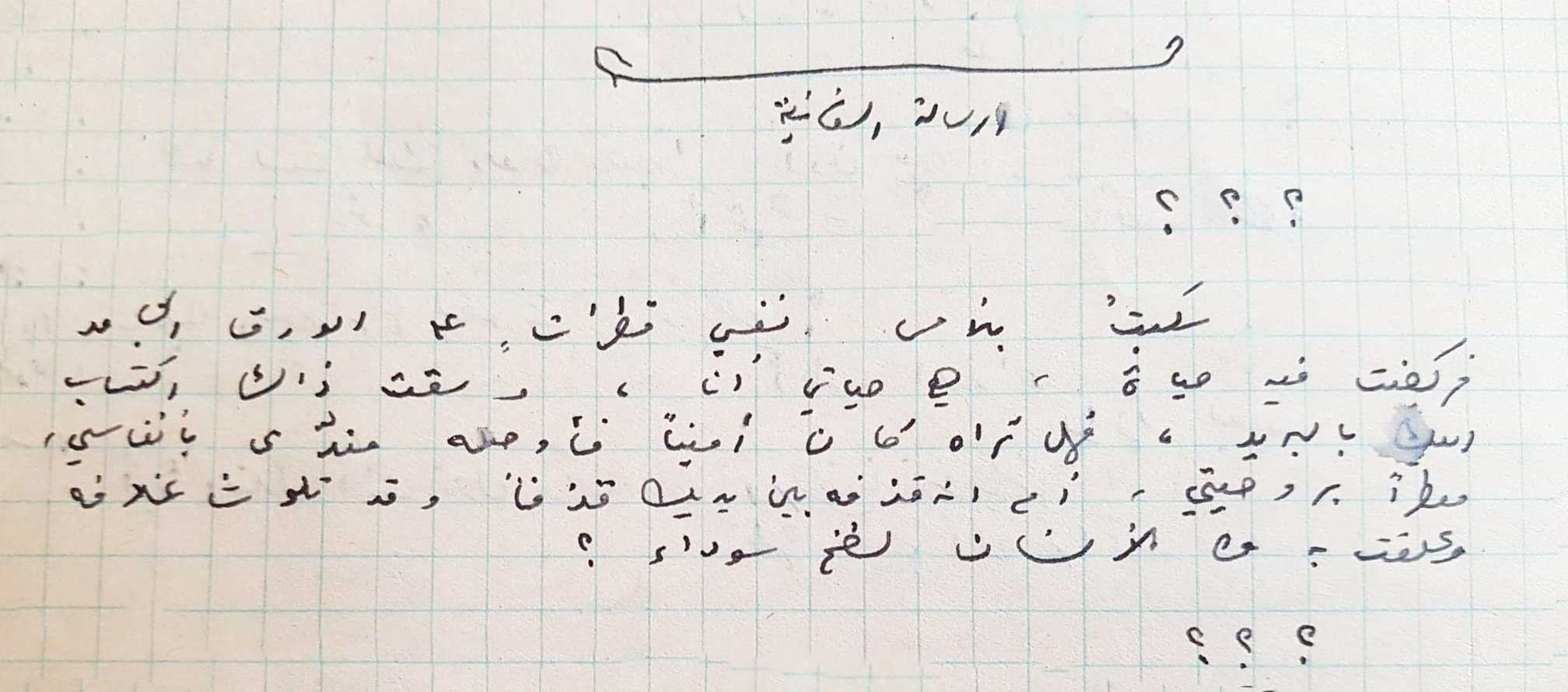

الرسالة الثانية

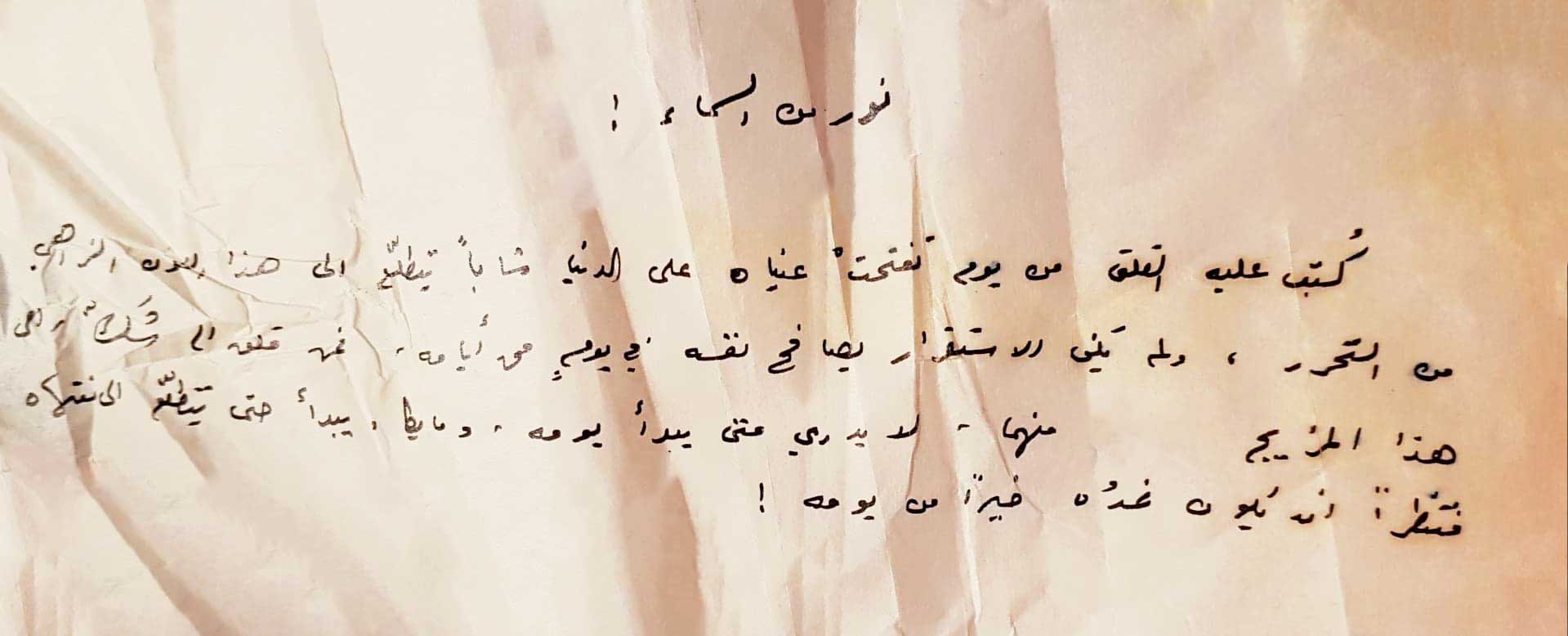

نور من السماء !

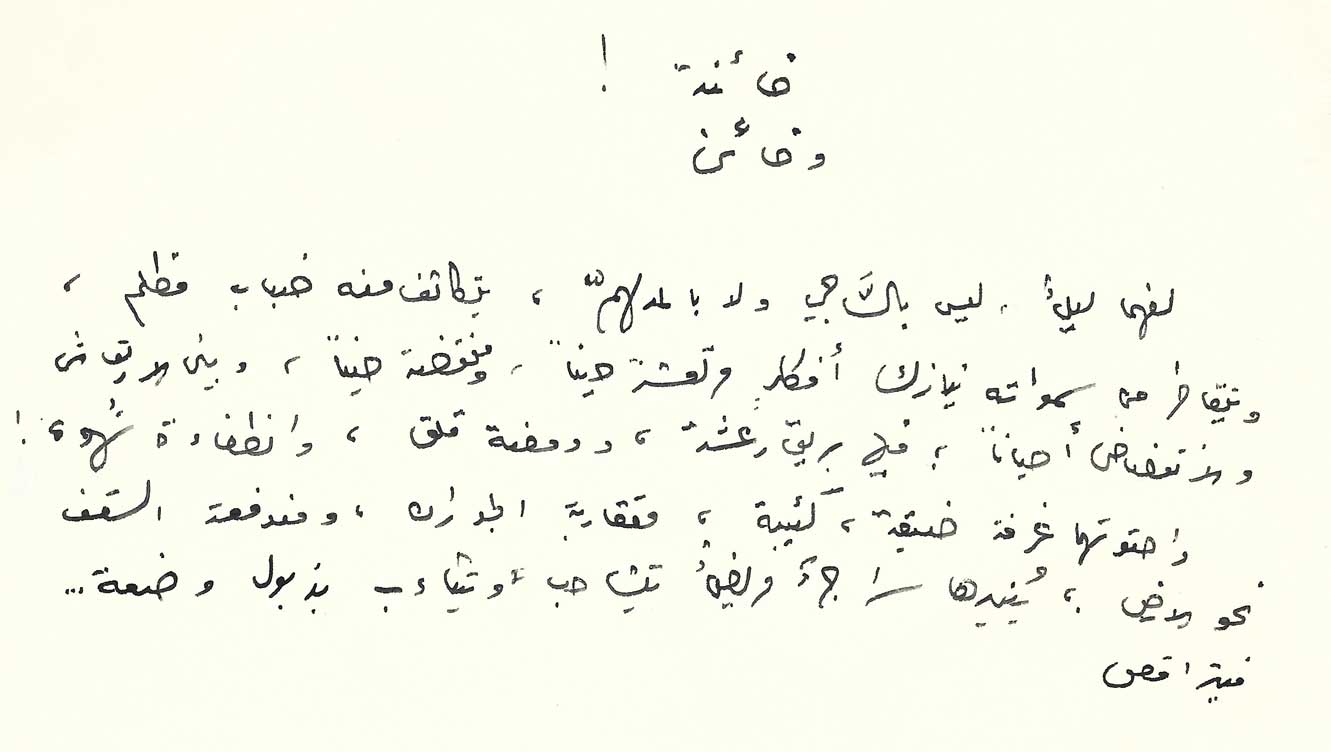

قوس قزح

أودُّ أنْ أحبَّ

أدباءُ في الميزان الأدبيّ

كرمٌ على درب

أسس الثورة الفكرية

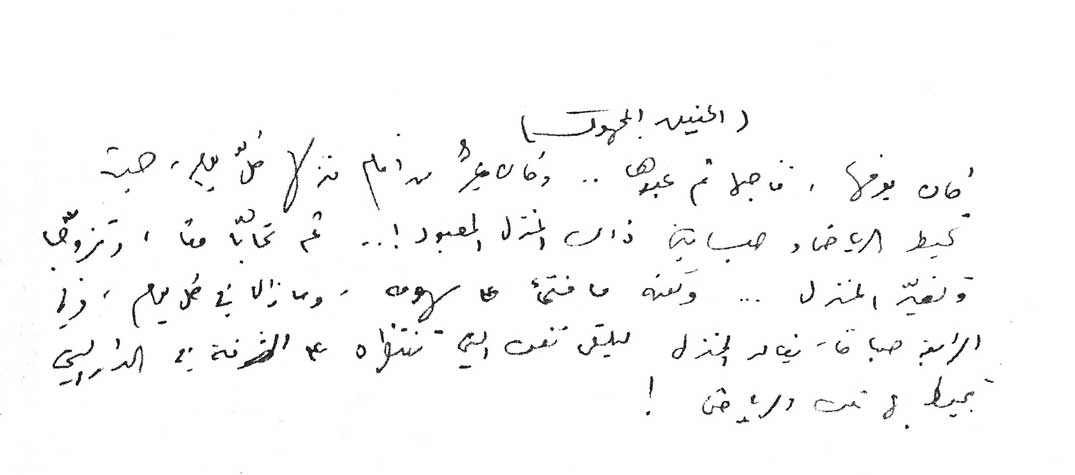

الحنين المجهول

خائن وخائنة

مابالهم كلما هتفوا باسمك

وجوهٌ وطباع!

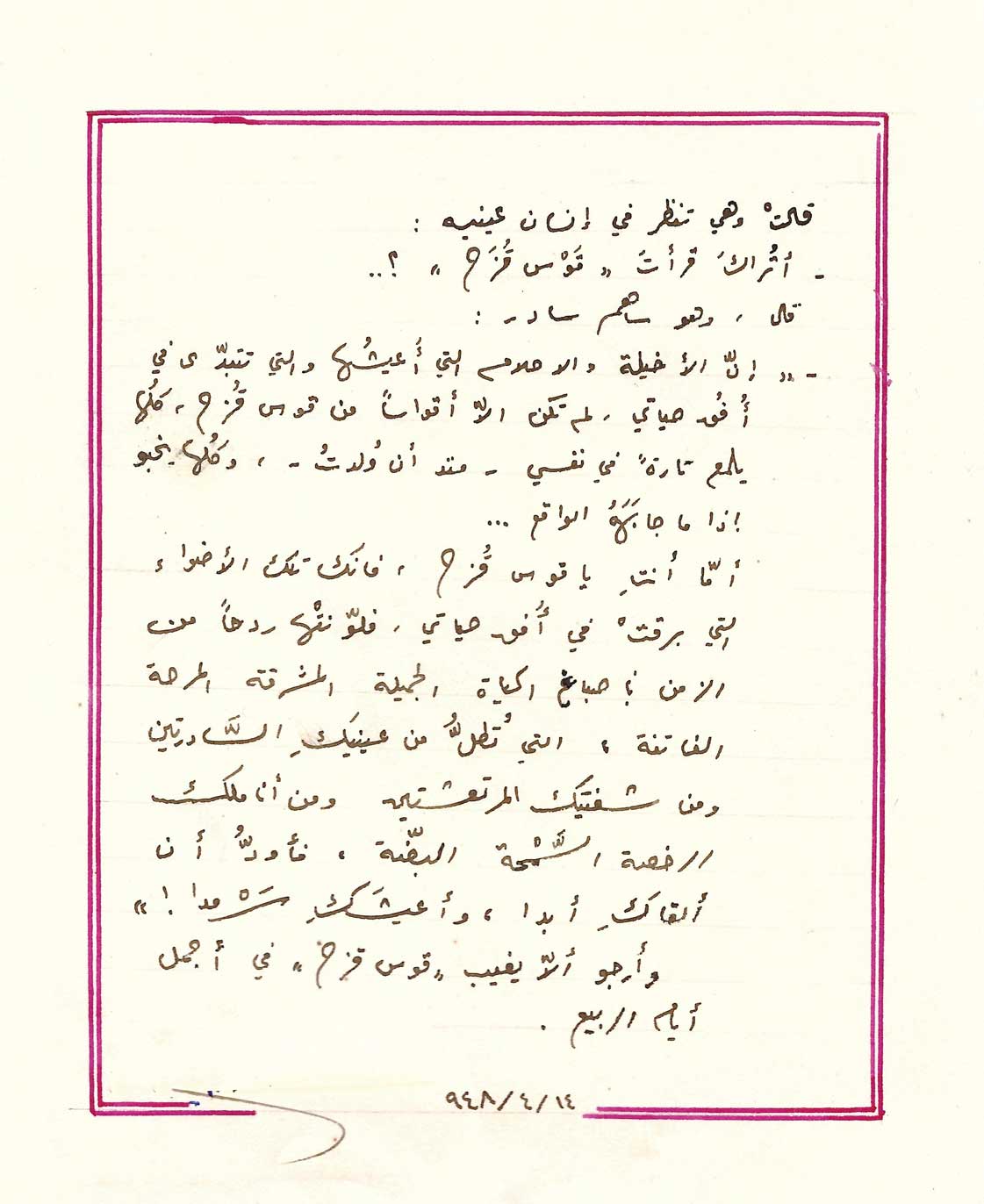

قوس قزح

1948/4/14

قالتْ وهي تنظر في إنسان عينيه:

أتُراكَ قرأتَ “قَوْسَ قُزَح” ؟…

قال ، وهو ساهم سادر:

ـ “إن الأخيلة والأحلام التي أعيشُها والتي تتبدَّى في أفُق حياتي، لم تكن إلا أقواساً من قوس قُزح ، كلُّها يلمع تارةً في نفسي – منذ أن وُلدتُ – وكلُّها يخبو إذا ما جابَهَهُ الواقع ….

أمَّا أنتِ يا قوس قُزح، فإنكِ تلك الأضواء التي برَقتْ في أُفق حياتي، فلوَّنتْها ردحاً من الزمن بأصباغ الحياة الجميلة المشرقة المرحة الفاتنة؛ التي تُطلُّ من عينيكِ السَّادرتين ومن شفتيك المرتعشتين، ومن أناملك الرَّخْصة السَّمْحة البضَّة، فأودُّ أن ألقاكِ أبداً وأعيشَكِ سَرْمدا !”

وأرجو ألّا يغيب “قوس قزح” في أجمل أيام الربيع.

نور من السماء !

الرسالة الثانية

سكبتُ بالأمس نفسي قطراتٍ على الورق الجامد، فركضت فيه حياة ؛ هي حياتي أنا ، وسقتُ ذاك الكتاب إليك بالبريد ، فهل تُراه كان أميناً فأوصله مندَّى بأنفاسي ، معطَّراً بروحيتي ، أم أنَّه قذفَه بين يديك قذفاً، وقد تلوَّث غلافه ، وعلقت به من الإنسان لطخٌ سوداء ؟؟؟…

عجيبٌ هو أمر هذا القلب ، الذي ما انفكَّ يخفق خفقاناً سريعاً متواتراً كلما عاد بالذاكرة إلى أنه كتب لك كتاباً بين نفسه و حسَّه، وعاطفته وعقله ، ولكن : أللقلب عقلُ ؟…

لو أن ما نملكه

ليل 20 نيسان 1946

أهبت بقلبي

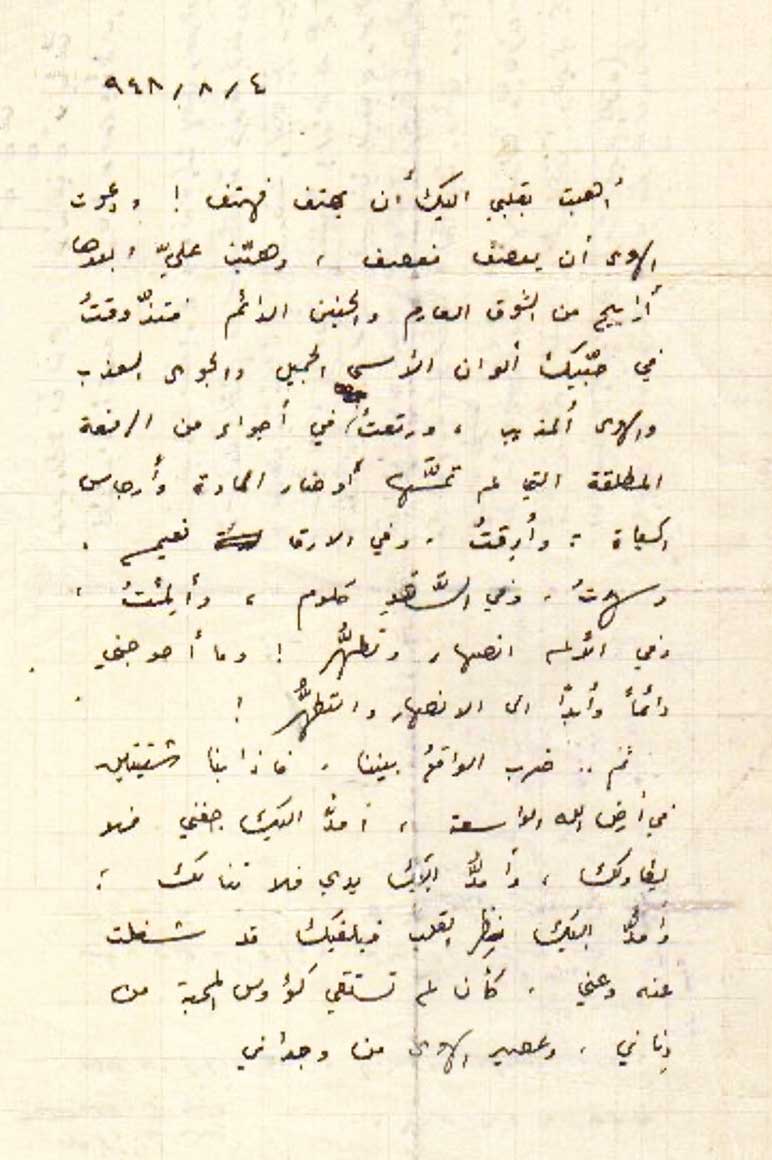

1948/8/4

أهبتُ بقلبي إليك أن يهتفَ فهتف! ودعوتُ الهوى أن يعصفَ فعصف، وهبَّتْ عليّ وبعدها أراييج من الشوق العارم والحنين الدائم ، فتذوَّقتُ في حُبّيك ألوان الأسى الجميل والجوى العذب والهوى المُذيب، ورتعتُ في أجواء من الرفعة المطلقة التي لم تمسَّها أوضار المادة وأرجاس الحياة؛ وأرِقتُ ، وفي الأرق نعيم. وسهرتُ وفي السَّهر كلوم، وألِمتُ، وفي الألمِ انصهار وتطهُّر! وما أحوجني دائماً وأبداً إلى الانصهار والتطهُّر!

ثم… ضرب الواقعُ بيننا، فإذا بنا شتيتين في أرض الله الواسعة، أمدُّ إليكِ جفني فلا يطاولك، وأمدُّ إليكِ يدي فلا تنالك؛ وأمدُّ إليكِ نظر القلب فيَلفيكِ قد شُغلتِ عنه وعنِّي . كأنْ لم تستقي كؤوسَ المحبة من دِناني، وعصيرَ الهوى من وجداني.

من مذكراتي !

1946/10/29